Corporate Governance für den strategischen Wandel

In diesem Blogpost beschäftigen wir uns mit den Implikationen für die Governance von Unternehmen, die sich aus einer zunehmenden Dynamik des strategischen Wandels und der wachsenden Bedeutung von Stakeholdern ergeben.

Kompetenzen von Business Transformation Managern

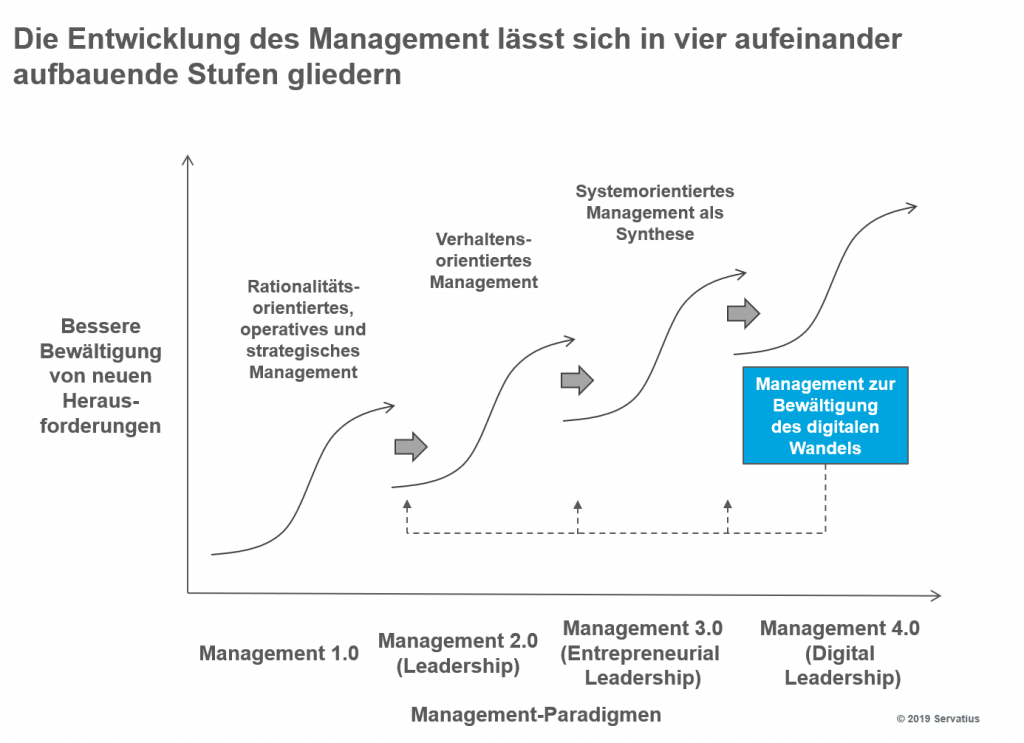

Seit einigen Jahren bietet die RWTH Aachen einen Zertifikatskurs für Business Transformation Manager an, den das FIR organsiert.1 In diesem Kurs behandele ich seit seinem Beginn das Thema Transformation Governance. Aufgrund der gravierenden Veränderungen im Umfeld von Unternehmen habe ich in diesem Jahr meinen Kursbeitrag neugestaltet. Im Mittelpunkt steht eine dynamische Corporate Governance, die sich an den Entwicklungsstufen des strategischen Managements orientiert. Wir unterscheiden zwischen:2

- Einer markt- und entwicklungsorientierten Stufe (Strategie 1.0)

- einer technologie- und innovationsorientierten Stufe (Strategie 2.0)

- einer nachhaltigkeitsorientierten Stufe (Strategie 3.0)

- einer resilienzorientierten Stufe (Strategie 4.0) und

- der Notwendigkeit einer stärker verbindenden Stufe (Strategie 5.0)

In der nachhaltigkeitsorientierten Stufe drei erscheint beim Thema ESG-Bewertung neben den Kriterien Environment and Social explizit der Begriff Governance. Was genau unter einer verantwortungsvollen Unternehmerführung und -kontrolle zu verstehen ist, wird von den Rating-Agenturen allerdings unterschiedlich interpretiert. Dies hat im Finanzsektor zu einem verstärkten Greenwashing beigetragen.

Die Führung und der Aufsichtsrat eines Unternehmens haben die Aufgabe, dessen Situation richtig einzuschätzen, einen Ordnungsrahmen für den strategischen Wandel zu gestalten und daraus Anforderungen an das Management und die Personalentwicklung abzuleiten. Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich mein Kursbeitrag. Aus den Fragen der Teilnehmer hat sich eine spannende Diskussion zu den spezifischen Themen ergeben, die ihre Unternehmen beschäftigen.

Transparenz durch ein Strategie-Audit

Nach meiner Erläuterung der Wurzeln und Charakteristika der fünf Entwicklungsstufen des strategischen Managements von den 1970er Jahren bis heute interessierten sich die Teilnehmer für einen konzeptionellen Rahmen zur Analyse der Situation ihres Unternehmens.

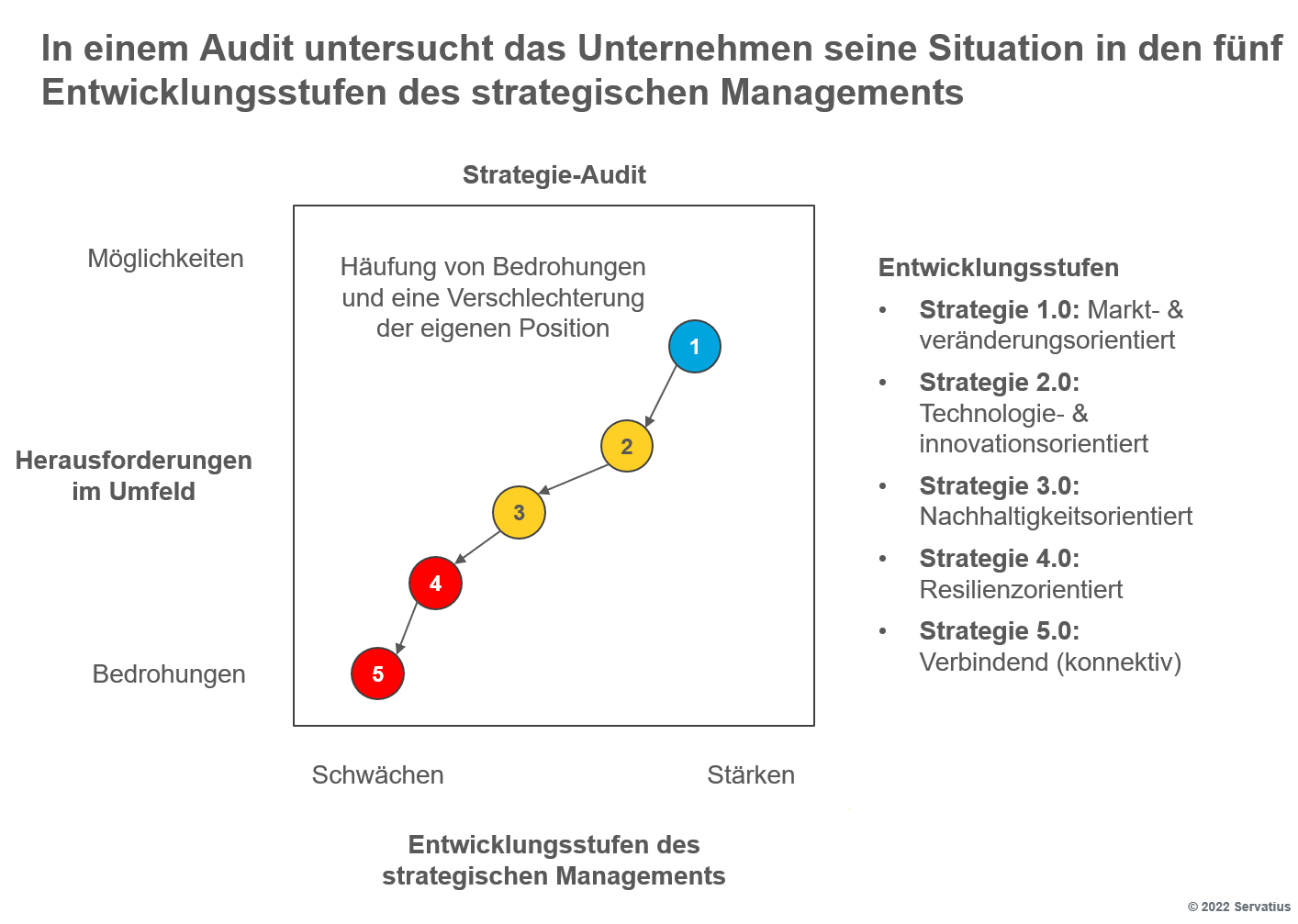

In unserer praktischen Projektarbeit machen wir die strategischen Herausforderungen eines Unternehmens mit Hilfe eines Strategie-Audits transparent. Darin betrachten wir die fünf Entwicklungsstufen mit einer SWOT-Analyse. Das Ergebnis stellen wir in einer Matrix der Entwicklungsstufen von Strategie 1.0 bis Strategie 5.0 dar. Die Positionen ergeben sich aus einer Analyse der x- und der y-Achse. Aus der Analyse der Stärken und Schwächen bei den fünf Entwicklungsstufen des strategischen Managements resultiert die Position auf der x-Achse. Die Position auf der y-Achse ergibt sich aus einer Analyse der Möglichkeiten und Bedrohungen im Umfeld des Unternehmens. In der Abbildung ist das Ergebnis für einen traditionellen mittelständischen Automobilzulieferer dargestellt.

Dieses Audit-Ergebnis zeigt ein klar erkennbares Muster. Im Verlauf der fünf Entwicklungsstufen haben sich die Bedrohungen gehäuft. Gleichzeitig hat sich die eigene Position verschlechtert. Wir wollen kurz erläutern, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist.

Sich häufende Bedrohungen und eigene Schwächen

Das Unternehmen verfügt bei der ersten Entwicklungsstufe (Strategie 1.0) über viel Branchen-Erfahrung sowie methodisches Knowhow mit traditionellen Ansätzen wie der Portfolio-Analyse und dem Balanced Scorecard-Konzept. Man tut sich jedoch bei der Bewältigung des strategischen Wandels schwer. Als Herausforderung empfinden die Führungskräfte neue Wettbewerber mit disruptiven Geschäftsmodellen.

Eine wichtige Bedrohung im Rahmen einer Strategie 2.0 sind digitale Technologien. Der Versuch, diese Technologien mit der Bildung einer Digitaleinheit zu meistern war bislang nur mäßig erfolgreich. Es ist nicht gelungen, die Möglichkeiten agiler Methoden mit dem traditionellen Geschäftsmodell zu verknüpfen. Das Problem ist zwar erkannt, die kulturellen Barrieren erweisen sich jedoch als schwer überwindbar.

Etwas anders gelagert sind die Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit, also der dritten Entwicklungsstufe des strategischen Managements. Man gehört hier nicht zu den Vorreitern und empfindet die bürokratischen Anforderungen der neuen EU-Taxonomie als starke Belastung.

Überlagert wird dies alles durch die gegenwärtige Energiekrise. Das Unternehmen musste zwar auch in der Vergangenheit schon einige Krisen meistern. Die gegenwärtige Explosion der Strom- und Gaspreise ist jedoch existenzbedrohend.3 Ein resilienzorientiertes strategisches Management der Stufe vier betrachten die Führungskräfte auch nach der Corona-Pandemie noch weitgehend als Neuland.

Das Zusammenwirken all dieser Bedrohungen löst bei dem Unternehmen ein gewisses Gefühl der Ohnmacht aus. Im Hinblick auf eine verbindende Stufe fünf fällt es den Verantwortlichen schwer, die richtige Balance aus Krisenbewältigung und Chancennutzung zu finden. In dieser Situation suchen Führung und Aufsichtsrat gemeinsam nach neuen Formen der Governance zur Bewältigung des strategischen Wandels. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine angemessene Reaktion auf disruptive Stakeholder-Ökosysteme ausländischer Wettbewerber, die von ihrer hohen IT-Kompetenz und von niedrigen Energiekosten profitieren.4

Die Führung und der Aufsichtsrat müssen sich angesichts dieser Ergebnisse fragen, welche Versäumnisse bei der Antizipation des strategischen Wandels vorliegen. Wie viele traditionelle Unternehmen hat der Automobilzulieferer den sich seit den 1990er Jahren abzeichnende Paradigmenwechsel im strategischen Management von mechanistisch zu komplexitätsbewusst zu spät erkannt.5 Symptome sind der zögerliche Übergang zur Elektromobilität und der erst relativ spät erfolgte Einsatz agiler Methoden bei der Produktentwicklung. Zu diesen Bedrohungen und sich abzeichnenden Schwächen ist dann die gegenwärtige Multikrise hinzugekommen.

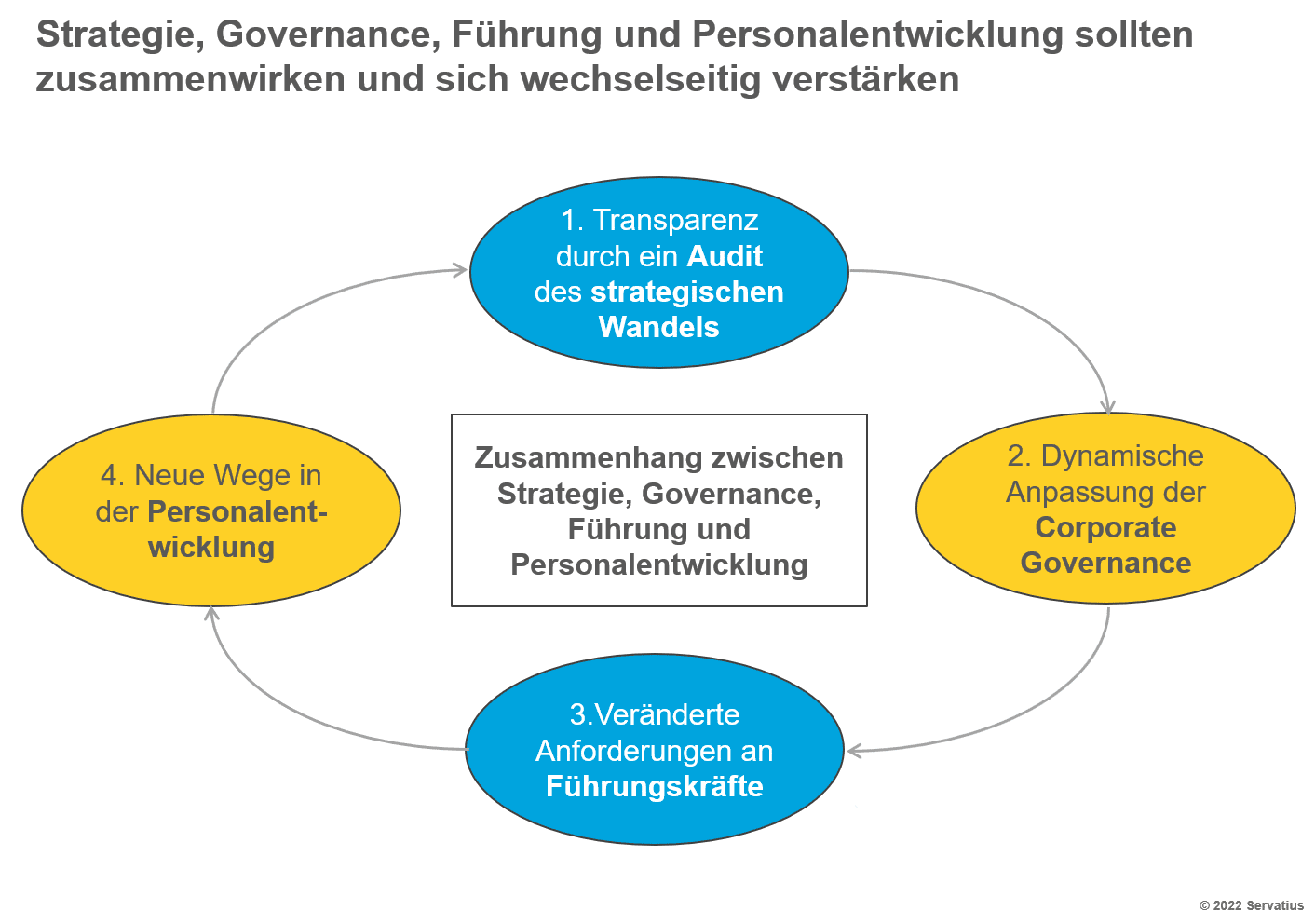

Zusammenhang zwischen Strategie, Governance, Führung und Personalentwicklung

Eine wichtige Erkenntnis des von dem Unternehmen hierzu gestarteten Projekts ist, dass Strategie, Governance, Führung und Personalentwicklung zusammenwirken und sich wechselseitig verstärken sollten. Die gegenwärtigen Krisen lassen Versäumnisse der Vergangenheit deutlicher zutage treten. Das Strategie-Audit hat die Transparenz bezüglich der Entwicklungsstufen des strategischen Managements verbessert. Der Führung und dem Aufsichtsrat ist klarer geworden, dass Corporate Governance – also die Gestaltung eines Ordnungsrahmen und die Definition der Rollen der Akteure – ein dynamischer Prozess ist, der einer regelmäßigen Anpassung bedarf. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die veränderten Anforderungen an Führungskräfte. Für den hart umkämpften Management-Nachwuchs gilt es, neue Wege in der Personalentwicklung zu beschreiten und die erforderlichen konnektiven Fähigkeiten (π-shaped Skills) stärker zu fördern.6

Eine Frage von zentraler Bedeutung ist, welche strategischen Optionen in dieser Situation Erfolg versprechend sind, um die gegenwärtigen Risiken zu bewältigen, gleichzeitig aber auch die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Der neue Weltchef der Personalberatung Egon Zehnder vertritt hierzu die Ansicht, dass wir gerade einen perfekten Stresstest für Führungskräfte erleben. Neben Industrieexpertise brauche man Verantwortliche mit Erfahrung in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Für Unternehmen werde es außerdem immer wichtiger, zukünftige Führungskräfte selbst zu entwickeln.7

Bewältigung von Risiken und Nutzung von Chancen

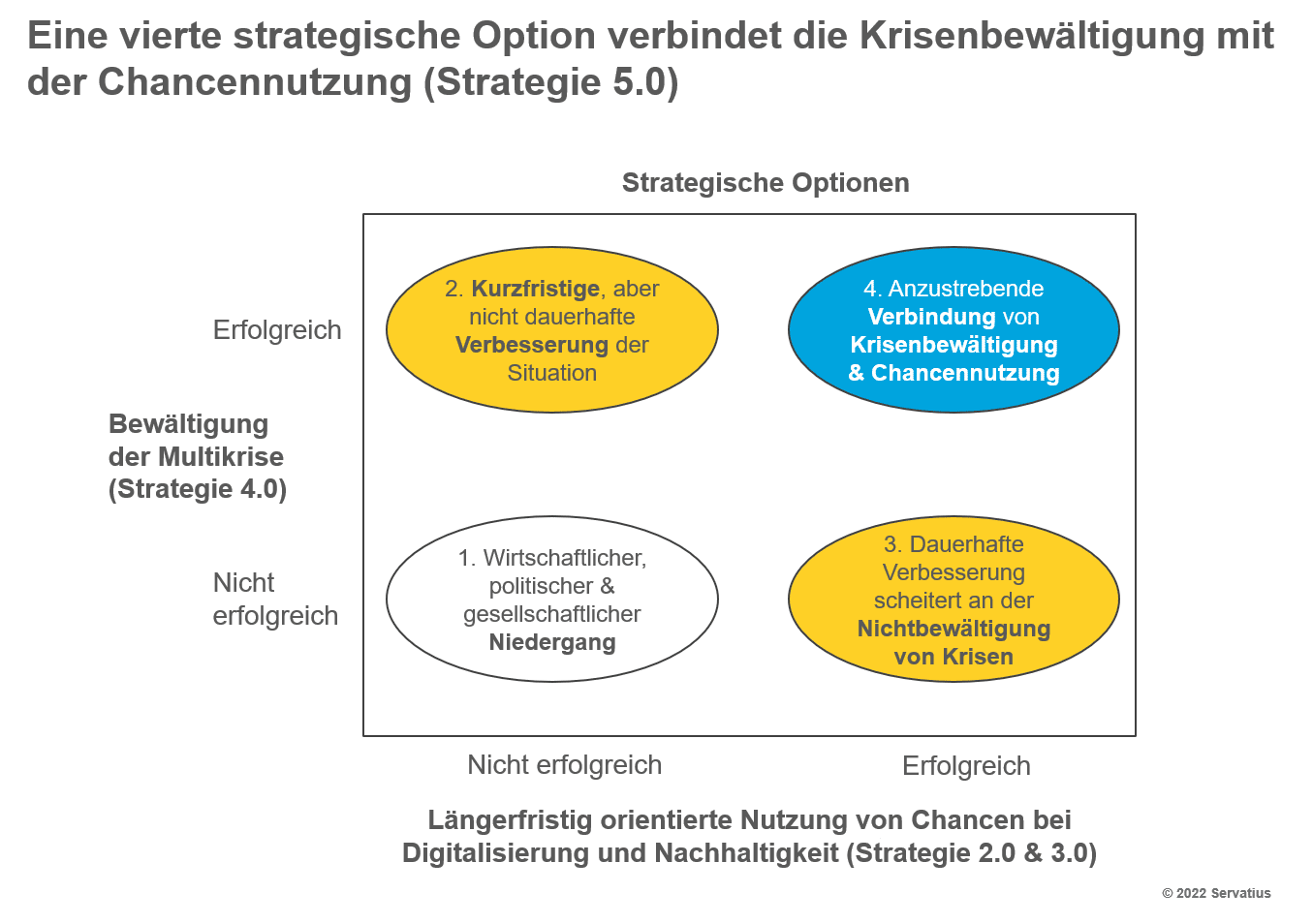

Ein von uns zur Bewältigung dieser Herausforderungen veranstalteter Workshop kommt zu dem Ergebnis, dass sich vier relevante strategische Optionen aus dem Erfolg bzw. Misserfolg von zwei Dimensionen ergeben:

- Der Bewältigung der gegenwärtigen Multikrise mit Hilfe einer resilienzorientierten Strategie 4.0 und

- einer längerfristig orientierten Nutzung von Chancen bei den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit (Strategie 2.0 und 3.0)

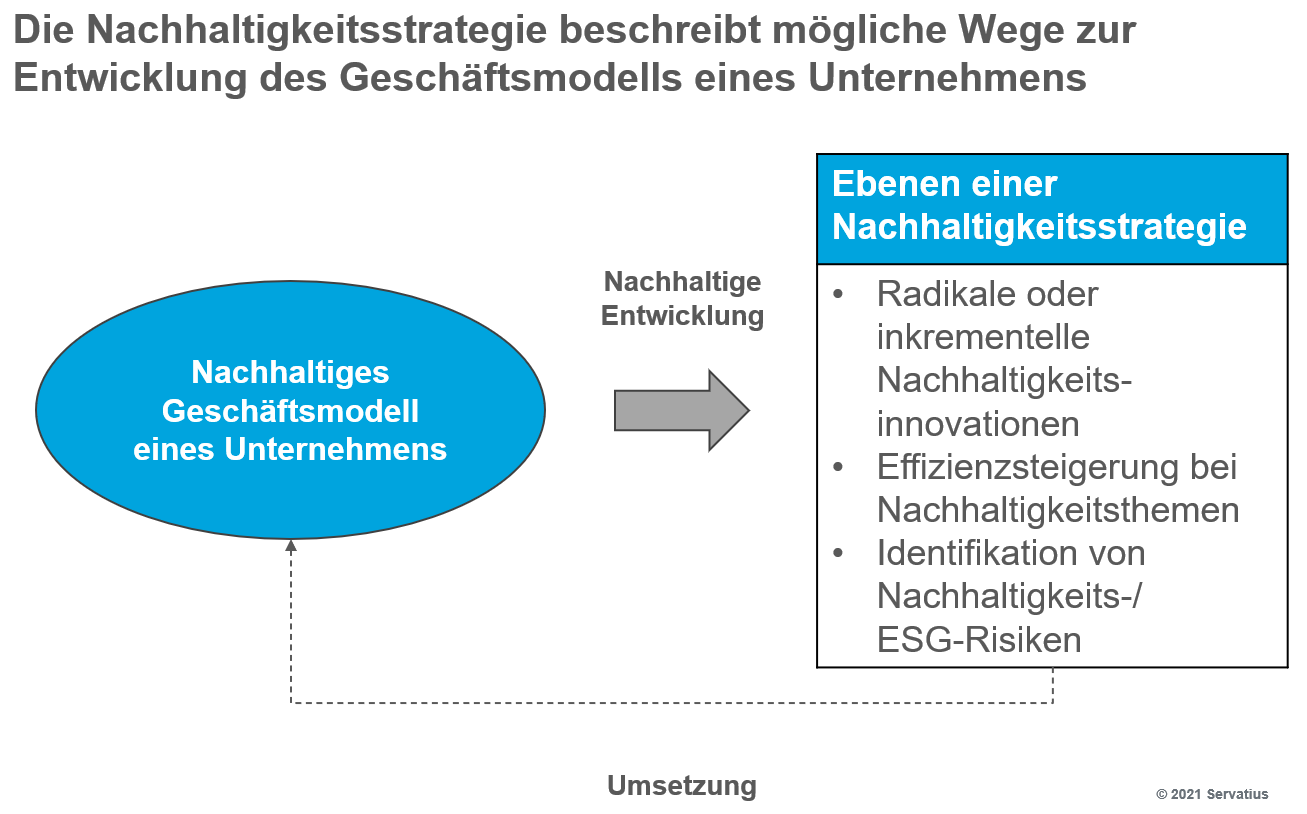

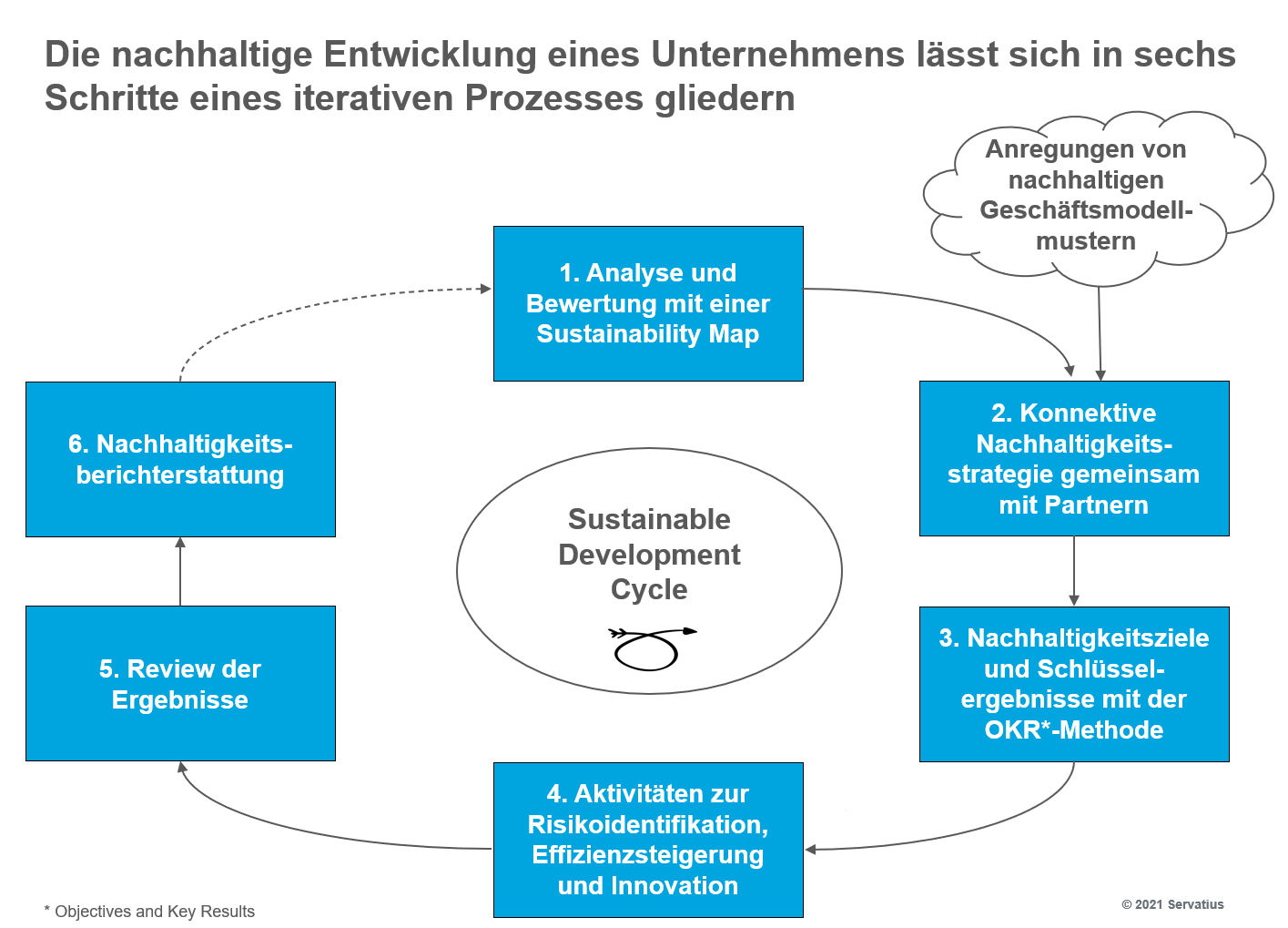

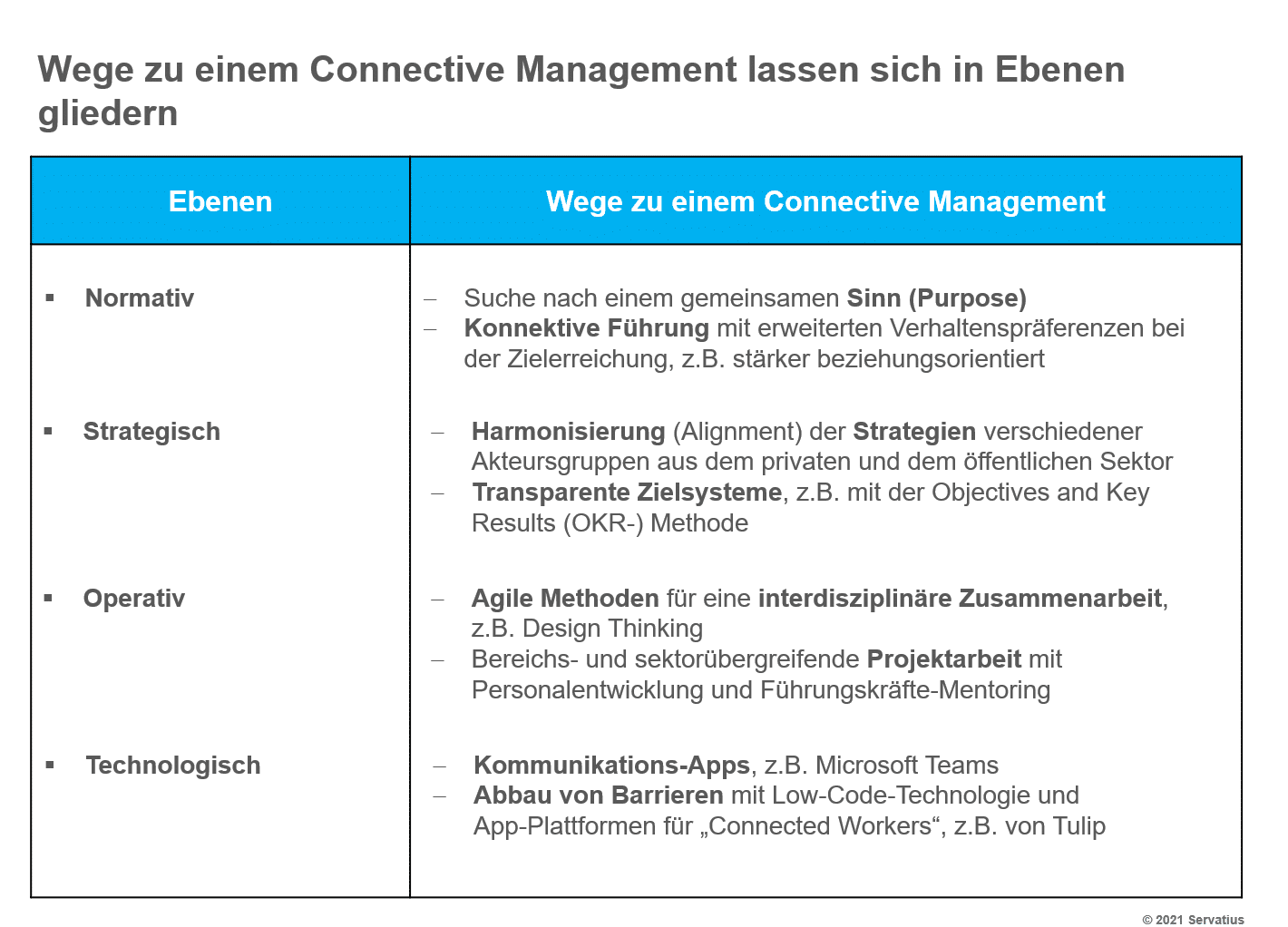

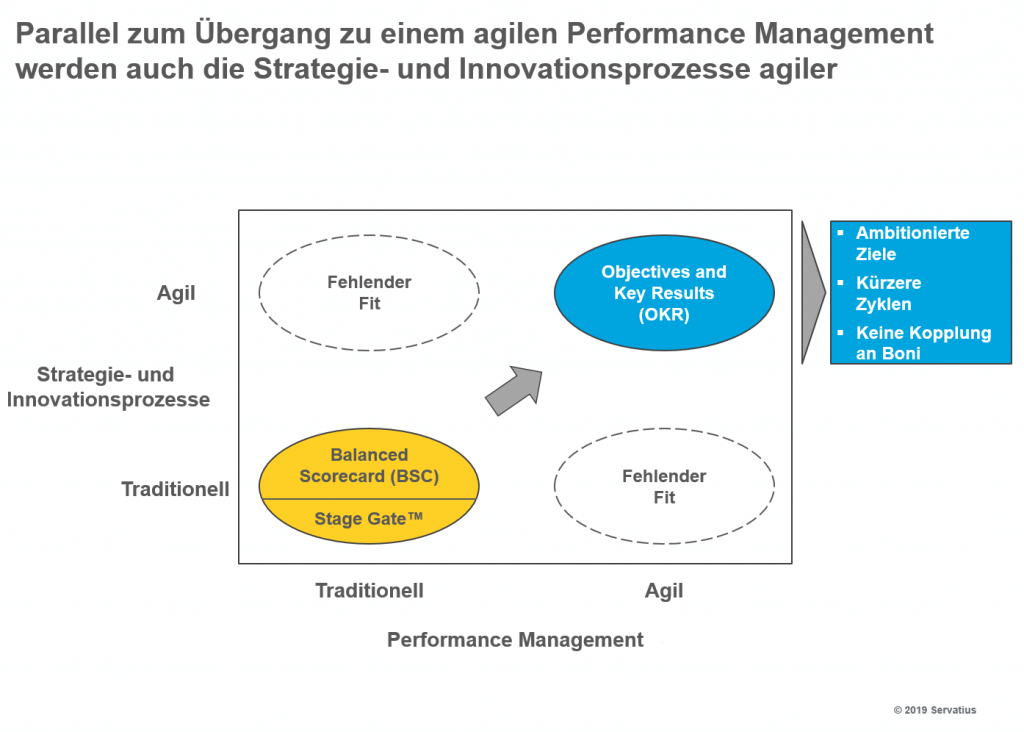

Führung und Aufsichtsrat entscheiden, dass man gemeinsam die vierte Option verfolgen möchte, bei der das Unternehmen anstrebt, die Krisenbewältigung und Chancennutzung mit einer Strategie 5.0 zu verbinden. Angesichts der Unterschiedlichkeit dieser Aufgabe beschließt man, hierzu zwei agile Programme aufzusetzen. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der Objectives and Key Results (OKR-) Methode, mit der die Digitaleinheit bereits Erfahrung gesammelt hat.

Aus dem Strategie-Audit ergeben sich wichtige Impulse, welche Ziele und Schlüsselergebnisse der Automobilzulieferer mit Hilfe eines solchen agilen Performance Management-Konzepts erreichen möchte. Aufgabe der Führung und des Aufsichtsrates ist es, sich mit der notwendigen Weiterentwicklung der Corporate Governance zu beschäftigen.

Implikationen für eine dynamische Corporate Governance

Die erste wichtige Implikation ist also, Corporate Governance stärker als dynamische Aufgabe zu interpretieren. Eine gute Orientierungshilfe liefert dabei die Gliederung des strategischen Managements in fünf Entwicklungsstufen, die jeweils mit spezifischen Herausforderungen verbunden sind.

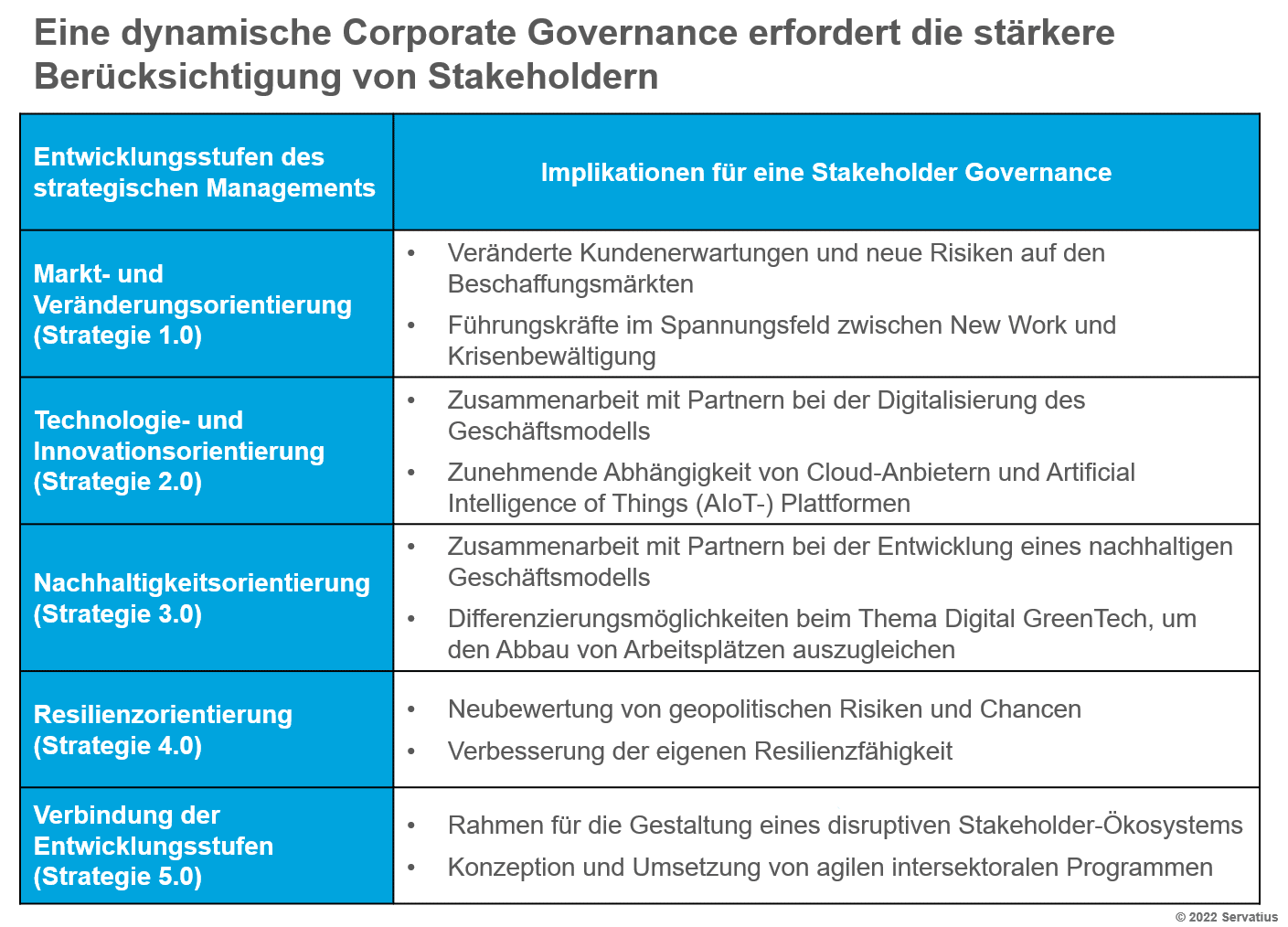

Eine zweite Implikation ergibt sich aus der Erkenntnis, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor in diesen Entwicklungsstufen die stärkere Berücksichtigung von Stakeholdern ist, Corporate Governance entwickelt sich also in Richtung auf deine Stakeholder- oder Ecosystem Governance.8 Wir wollen dies am Beispiel des betrachteten Unternehmens verdeutlichen.

Kennzeichnend für die erste Entwicklungsstufe des strategischen Managements sind veränderte Kundenerwartungen z.B. bezüglich der IT-Kompetenz des Automobilzulieferers und neue Risiken auf den Beschaffungsmärkten. Diese Risiken betreffen neben den Lieferketten vor allem die Energieversorgung. Neben dieser Marktorientierung ist die zweite Komponente einer Strategie 1.0 die Veränderungsorientierung. Hier befinden sich die Führungskräfte in einem zunehmenden Spannungsverhältnis zwischen den Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung im Rahmen des Themas New Work und der aktuellen Krisenbewältigung. Mit dieser Herausforderung sehen sich viele Unternehmen konfrontiert. So kommt eine aktuelle Studie des Personalberater Odgers Berndtson zu dem Ergebnis, dass ein Viertel aller Bereichs- und Abteilungsleiter gegenwärtig bereit wäre, das Unternehmen zu wechseln. Als Begründung nennen sie den zunehmenden Druck, den ihre Sandwich-Position im Mittelmanagement mit sich bringt.9

Die Herausforderung in der technologie- und innovationsorientierten zweiten Entwicklungsstufe ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern bei der Digitalisierung des Geschäftsmodells. Neue Impulse kommen dabei von Hochschulen aus der Region und den aus diesen Hochschulen hervorgegangenen Start-ups. Eine wichtige Frage ist, wie das Unternehmen eine zunehmende Abhängigkeit von Cloud-Anbietern und Artificial Intelligence of Things (AIoT-) Plattformen vermeiden kann. Dies gelingt mit dem systematischen Aufbau von eigener Kompetenz. Auf diese Weise steigert der Automobilzulieferer seine Attraktivität als Arbeitgeber für junge Mitarbeiter. In den letzten Jahren wurde hierzu ein Partnernetzwerk mit anderen Unternehmen aus der Region und den Verantwortlichen für das Regionalmarketing aufgebaut.

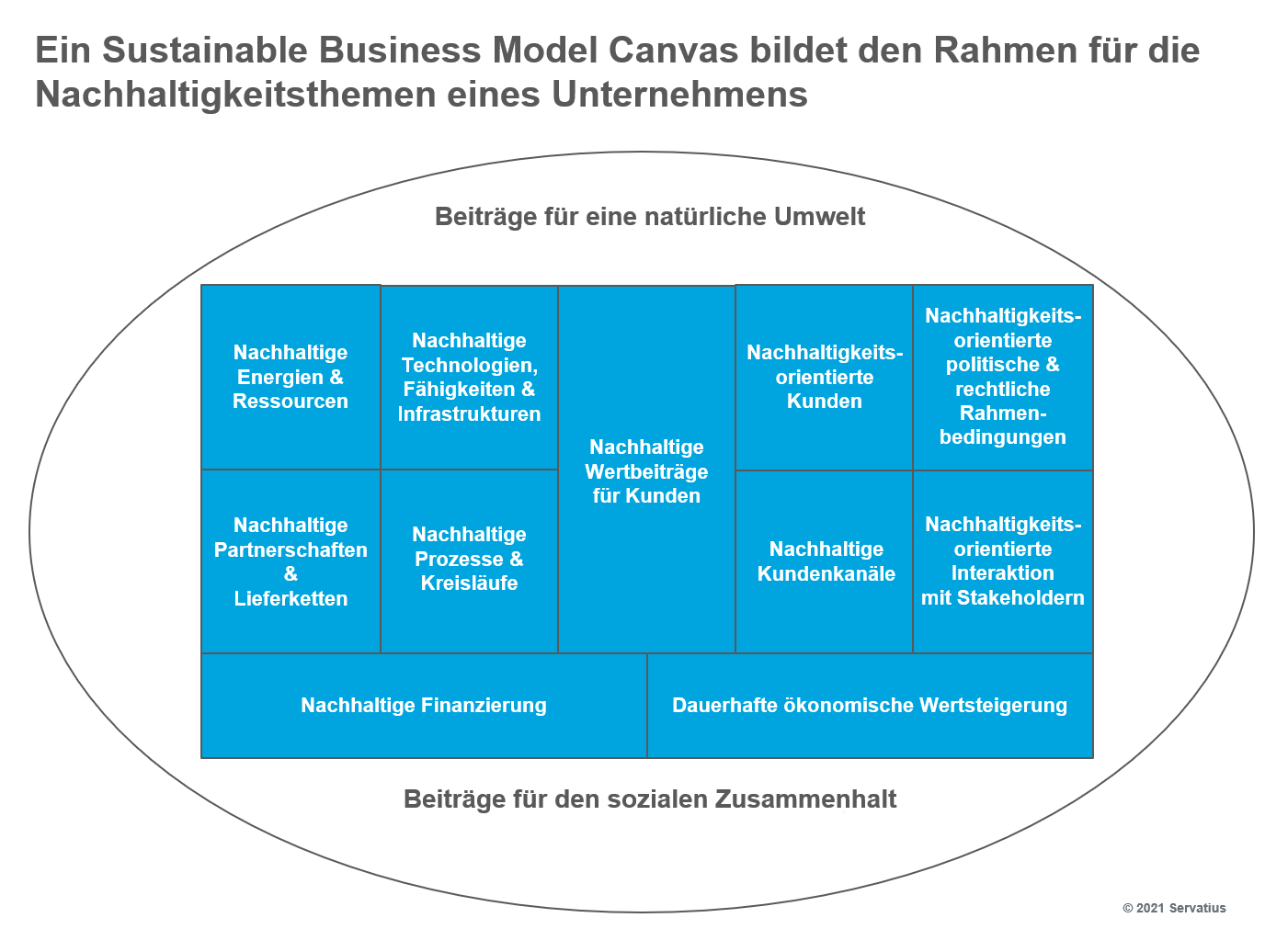

Ein weiteres Feld für die Zusammenarbeit mit Partnern ist die Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells im Rahmen der dritten Entwicklungsstufe des strategischen Managements. Das Unternehmen sieht Differenzierungsmöglichkeiten beim Thema Digital GreenTech, also der Verbindung von Umwelttechnik und digitalen Technologien. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Mitgliedschaft in Verbänden, die die Zusammenarbeit mit der Politik orchestrieren. Auf diese Weise möchte der Automobilzulieferer neue Arbeitsplätze in der Region schaffen, um den Arbeitsplatzverlust bei Komponenten für traditionelle Antriebe auszugleichen. Von den Führungskräften erfordert dies viel kommunikative Kompetenz, um eine angemessene Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und sozialen Aspekten zu finden.

Besonders gefordert sind die Führung und der Aufsichtsrat bei der Entwicklung einer stärker resilienzorientierten Strategie 4.0 Dies ist mit einer Neubewertung von geopolitischen Risiken und Chancen verbunden, für die es in der jüngeren Unternehmensgeschichte keine vergleichbaren Vorbilder gibt. Der Automobilzulieferer arbeitet mit externen Experten zusammen, um die eigene Resilienzfähigkeit zu verbessern. Die Experten bringen neue wissenschaftliche Erkenntnisse ein und organisieren einen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen und der Politik.

Eine Verbindung und Weiterentwicklung dieser vier Entwicklungsstufen erfolgt im Rahmen der Arbeit an einer Strategie 5.0. Diese liefert die Grundlage für die Gestaltung eines eigenen disruptiven Stakeholder-Ökosystems. Das Unternehmen möchte so Schritt für Schritt seine Rolle als Angreifer zurückgewinnen. Das Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind agile intersektorale Programme für die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hierbei bringen die Führung und der Aufsichtsrat ihre gesamte Erfahrung und ihr umfangreiches Netzwerk ein.

Fazit

- Aus den fünf Entwicklungsstufen des strategischen Managements ergibt sich die Notwendigkeit einer dynamischen Corporate Governance

- Ein bewährtes Konzept zum Verständnis der Ausgangssituation von Unternehmen ist ein Audit in Form einer SWOT-Analyse der Bewältigung des strategischen Wandels

- Hieran schließt sich ein Projekt zur Verbesserung der Zusammenhänge zwischen Strategie, Governance, Führung und Personalentwicklung an

- Ein wichtiges Kennzeichen einer dynamischen Corporate Governance ist die stärkere Stakeholder-Orientierung, die auf die spezifische Situation des Unternehmens zugeschnitten sein sollte.

Literatur

[1] Wolan, M.: Next Generation Digital Transformation – 50 Prinzipien für erfolgreichen Unternehmenswandel im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Wiesbaden 2020

[2] Servatius, H.G.: Strategie 5.0 zur Bewältigung der neuen Herausforderungen. In: Competivation Blog, 28.06.2022

[3] Greive, M., Olk, J., Specht, F.: Industrie steckt in der Energiefalle. In: Handelsblatt, 1. November 2022, S. 9

[4] Adner, R.: Winning the Right Game – How to Disrupt, Defend, and Deliver in a Changing World, Cambridge 2021

[5] Servatius, H.G.: Komplexitätsbewältigung als Treiber eines Connective Managements. In: Competivation Blog, 31.03.2021

[6] Servatius, H.G.: Mentoring-Programme zur Entwicklung konnektiver Fähigkeiten. In: Competivation Blog, 10.05.2021

[7] Ensser, M.: „Wir erleben gerade den perfekten Stresstest für Führungskräfte“ (Interview). In: Handelsblatt, 1. November 2022, S. 24-25

[8] Hilb, M. (Hrsg.): Governance of Ecosystems – The Role of Governance in Collaborative Value Creation, Bern 2021