Aufgabe des strategischen Managements ist es, die Unternehmensentwicklung zu gestalten und Herausforderungen zu meistern. Aus neuen Möglichkeiten und Bedrohungen ergibt sich für Vorstände und Geschäftsführer immer wieder die Notwendigkeit zu lernen. Eine verbesserte Didaktik bei der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften sollte diesem Wandel des strategischen Managements Rechnung tragen. In der gegenwärtigen Phase des Umbruchs liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt bei KI-basierten strategischen und organisatorischen Neuausrichtungen. Die Verbindung dieser Handlungsfelder, die den Arbeitsmarkt verändert und neue Führungsfähigkeiten erfordert, bezeichnen wir als Innostrategizing.

In diesem Blogpost erläutere ich die Entwicklungsstufen des strategischen Managements und den Paradigmenwechsel, der den Wandel des Fachgebiets prägt.

KI verändert den Arbeitsmarkt auch für Berufseinsteiger

Die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) führt dazu, dass die Nachfrage in klar strukturierten, repetitiven Tätigkeitsfeldern auch für Berufseinsteiger abnimmt.1 Viele dieser Aufgaben erledigt KI bereits heute schneller, kostengünstiger und mit ausreichender Qualität. Parallel dazu entstehen neue Aufgaben z.B. beim KI-Training und Einsatz von KI-Tools. Neben KI-Kompetenz gewinnen andere Qualifikationen an Bedeutung. Hierzu zählt z.B. die Fähigkeit zu interdisziplinärer Projektarbeit. Da dieser Wandel alle Managementbereiche betrifft, richten innovative Bildungsanbieter ihre Bachelor-Programme neu aus. Daneben verändern sich auch die Anforderungen an Führungskräfte.

Neue Anforderungen an Führungskräfte

In der Vergangenheit hat das Absolvieren eines MBA-Programms die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Führungslaufbahn erhöht. So verfügen 18 Prozent der Vorstände von deutschen börsennotierten Unternehmen über einen Master of Business Administration (MBA), den 88 Prozent im Ausland erworben haben.2 Ein wichtiger Beweggrund für ein MBA-Programm ist der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und die eigene Strategiekompetenz zu verbessern. Für Betriebswirte und insbesondere für Absolventen von technischen Studiengängen wirken die MBA-Programme renommierter Hochschulen als Karrierebeschleuniger. Für die Universitäten im In- und Ausland, die MBA-Programme anbieten, ist wichtig, dass sich seit einiger Zeit die Herausforderungen für Unternehmen und damit auch das Fachgebiet strategisches Management grundlegend verändern. Innovative Bildungsanbieter qualifizieren ihre Studierenden für eine Bewältigung der mit diesen Veränderungen verbundenen Komplexität. Die negativen Auswirkungen der US-Politik auf das Bildungssystem des Landes sind eine Chance für Europa, die Hochschulen nutzen sollten.

Von besonderer Bedeutung ist dabei ein Verständnis der Veränderungen des strategischen Managements im Verlauf seiner zeitlichen Entwicklung.

Entwicklungsstufen des strategischen Managements

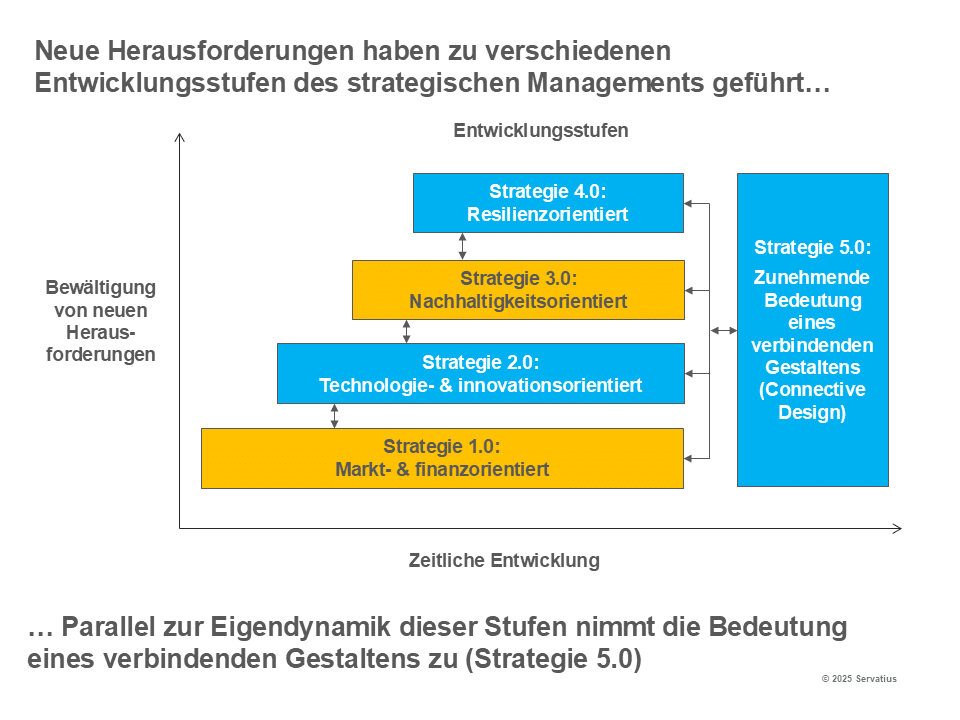

Wir haben die Entwicklung des strategischen Managements seit den 1960er Jahren in die folgenden Stufen gegliedert, die die den jeweiligen Schwerpunkt kennzeichnen:3

- Markt- und finanzorientiert (Strategie 1.0)

- technologie- und innovationsorientiert (Strategie 2.0)4

- nachhaltigkeitsorientiert (Strategie 3.0)5 und

- resilienzorientiert zur Bewältigung der gegenwärtigen Multikrise (Strategie 4.0)6.

Parallel zur Eigendynamik dieser Stufen nimmt die Bedeutung eines verbindenden Gestaltens zu. Hierunter verstehen wir

- die gemeinsam von Akteuren aus verschiedenen Fachbereichen, Ebenen oder Organisationen

- durchgeführte Planung und Realisierung

- von Objekten, Systemen oder Problemlösungen.

Ein solches Connective Design betrachten wir als fünfte Entwicklungsstufe des strategischen Managements (Stratege 5.0). Diese Stufe verbindet und erweitert die früheren Stufen.7

Eine wichtige Grundlage für das verbindende Gestalten hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert Simon (1978) mit seinem Buch The Sciences of the Artificial gelegt, das die Design-Theorie geprägt hat.8 Auch wenn diese bahnbrechende Arbeit in Deutschland wenig bekannt ist, praktizieren Hidden Champions seit Jahrzehnten ein solches Managementverständnis, das sich u.a. mit der Frage beschäftigt, wie eine Verbindung zwischen neuen Kundenbedürfnissen und Technologien gestaltet werden kann.

In der Hochschullehre zum strategischen Management steht heute immer noch die erste, markt- und finanzorientierte Entwicklungsstufe im Vordergrund. Aus der zweiten und dritten Stufe sind die eigenständigen Fachgebiete Technologie, Innovation und Entrepreneurship sowie Nachhaltigkeit entstanden. Dabei kommt der integrative Aspekt einer Verbindung der Stufen meist zu kurz. Daneben gibt es die Fachgebiete Personalführung, Organisation, IT-Management und Wandel (Change Management), die häufig ebenfalls nicht mit dem strategischen Management verbunden sind.

Verbindendes Gestalten

Obwohl die Fähigkeit zu einem verbindenden Gestalten an Hochschulen kaum gelehrt wird, war und ist sie für alle Strategiestufen relevant. Das verdeutlichen die folgenden Aufgaben:

- Eine Gestaltung von Geschäftsfeld-Portfolios mit dem Ziel, den Unternehmenswert dauerhaft zu steigern (Strategie 1.0)

- die Gestaltung des Innovationssystems von Unternehmen durch eine Verbindung relevanter Handlungsfelder und von Innovationsökosystemen (Strategie 2.0)

- eine Gestaltung des Nachhaltigkeitssystems von Unternehmen und GreenTech-Ökosystemen sowie die gemeinsame Bewältigung von Zielkonflikten zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem (Strategie 3.0)

- die Gestaltung resilienter Systeme durch eine Verbindung der Ebenen Staat, Unternehmen und Individuum z.B. zur Bewältigung geopolitischer Krisen (Strategie 4.0) sowie

- eine Gestaltung von Verbindungen zwischen den Entwicklungsstufen z.B. bei den Themen Nachhaltigkeitsinnovation und Klimaresilienz (Strategie 5.0).

Neben diesen Entwicklungsstufen und einer verbindenden Perspektive ist der Wandel des strategischen Managements durch einen Paradigmenwechsel gekennzeichnet.

Paradigmenwechsel im strategischen Management

Der Begriff Paradigma beschreibt ein grundlegendes Muster, das in einem bestimmten Bereich als Orientierung dient. In der Wissenschaft bildet ein Paradigma einen Rahmen für Theorien, Konzepte und Praktiken. Bei einem Paradigmenwechsel findet ein Übergang von einem älteren zu einem neuen grundlegenden Muster statt. Der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn verwendet den Begriff zur Beschreibung von wissenschaftlichen Revolutionen.9 Einer der Kritiker dieser Vorstellung ist der Philosoph Stephen Toulmin. Für ihn ist ein wissenschaftliches Paradigma ein locker zusammenhängendes Bündel von Einzeltheorien, die sich in einem Evolutionsprozess bewähren müssen.10 Der Paradigmenwechsel im strategischen Management hat einen solchen eher evolutionären Charakter.

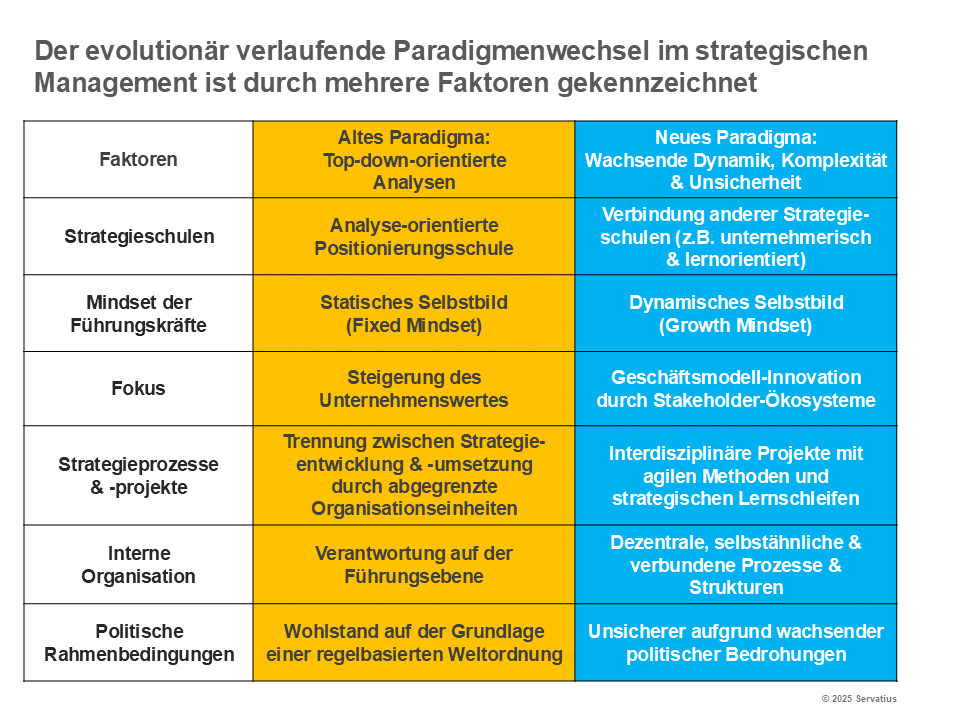

Seit den 1990er Jahren vollzieht sich dieser Paradigmenwechsel von top-down-orientierten Analysen zu einer wachsenden Dynamik, Komplexität und Unsicherheit, die von erfolgreichen Digital-Unternehmen und einer veränderten Geopolitik ausgehen.11 Die Analysetätigkeit im alten Paradigma zielt darauf ab, Probleme zu zerlegen. In der folgenden Abbildung sind die Faktoren zusammengefasst, die den evolutionär verlaufenden Paradigmenwechsel kennzeichnen.

Beim Übergang vom alten zu einem neuen Paradigma verändert sich der Einfluss verschiedener Strategieschulen. Dabei hat die Analyse-orientierte Positionierungsschule an Bedeutung verloren. Relevanter geworden ist eine Verbindung anderer Strategieschulen, wie z.B. der unternehmerischen Schulen und der Lernschule.12

Eine weitere wichtige Veränderung betrifft das Mindset der Führungskräfte. Während in vielen etablierten Unternehmen ein eher statisches Selbstbild dominiert, ist die Kultur erfolgreicher Digital-Unternehmen von einem dynamischen Selbstbild (Growth Mindset) geprägt, dessen Entstehung häufig bereits in der Kindheit beginnt.13

Der Fokus des alten Strategie-Paradigmas ist auf eine Steigerung des Unternehmenswertes gerichtet. Das neue Paradigma konzentriert sich stärker auf die Geschäftsmodell-Innovation durch Stakeholder-Ökosysteme. Bei der damit verbundenen Bewältigung von Komplexität spielt inzwischen Künstliche Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle.14

Verändert haben sich auch die Strategieprozesse und -projekte. Beim alten Paradigma dominiert eine Trennung zwischen der Strategieentwicklung und einer Umsetzung durch abgegrenzte Organisationseinheiten. Diese Abgrenzung begünstigt das Entstehen von Silo-Kulturen. Prägend für das neue Paradigma sind interdisziplinäre Projekte mit agilen Methoden wie Design Thinking und Scrum. Ein gemeinsames Kennzeichen dieser Projekte ist das iterative Vorgehen in Lernschleifen.15

Entsprechend unterscheidet sich auch die interne Organisation. Beim alten Paradigma liegt die Verantwortung für das strategische Management auf der Führungsebene. Kennzeichnend für das neue Paradigma sind stärker dezentrale, selbstähnliche (fraktale) Prozesse und Strukturen. Strategieeinheiten mit verschiedenen Aufgaben sind untereinander und mit einer Zentrale verbunden.16

Gegenwärtig geht eine wichtige Veränderung von den politischen Rahmenbedingungen aus. Das alte Paradigma basiert auf der Vorstellung, dass Wohlstand auf der Grundlage einer regelbasierten Weltordnung entsteht. Diese Vorstellung gerät zunehmend ins Wanken. Aufgrund wachsender politischer Bedrohungen sind die Rahmenbedingungen für Strategien sehr viel unsicherer geworden. Ein aktuelles Beispiel ist die von der US-Regierung ausgehende Zollkrise. In dieser Situation scheint der Welt ein verlässlicher Kompass zu fehlen.17

KI-basierte strategische und organisatorische Neuausrichtungen

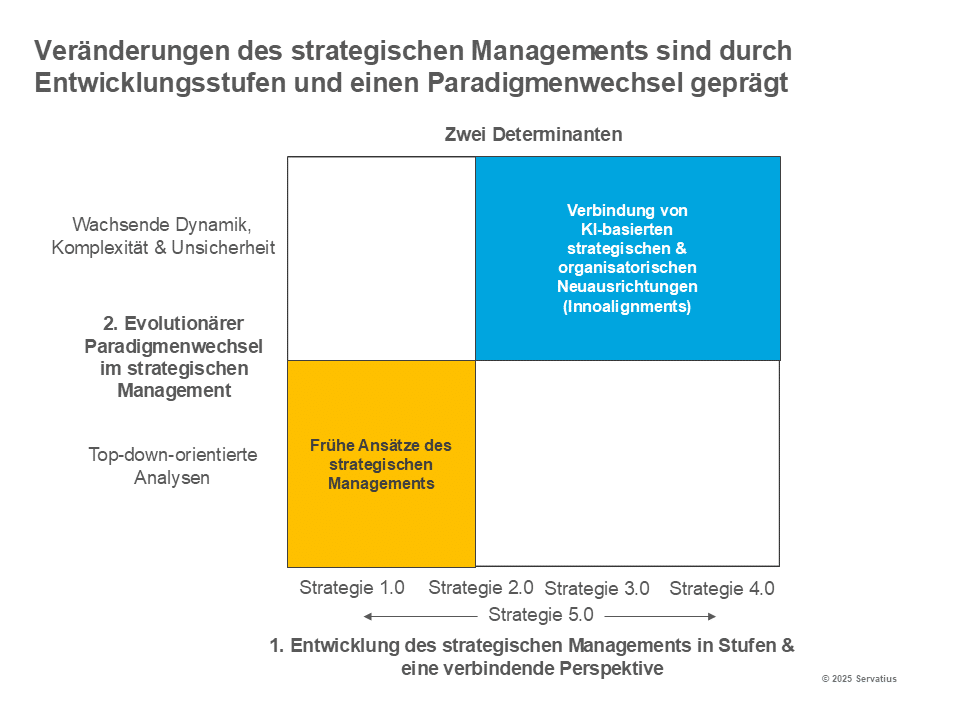

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Veränderung des strategischen Managements durch die folgenden beiden Determinanten geprägt wird:

- Der Entwicklung in Stufen mit einer an Bedeutung gewinnenden verbindenden Perspektive und

- einem evolutionär verlaufenden Paradigmenwechsel.

Kennzeichnend für die frühen Ansätze eines strategischen Managements nach dem alten Paradigma sind top-own-orientierte Analysen ausgehend von einer Problemzerlegung. Diese Ansätze haben die erste Entwicklungsstufe und den Beginn der zweiten Stufe bestimmt. Im Unterschied hierzu stehen bei dem neuen Paradigma eine wachsende Dynamik, Komplexität und Unsicherheit im Mittelpunkt.

Wenn man nach einem Begriff sucht, der das gegenwärtige strategische Management beschreibt, so bietet sich die Wortschöpfung Innoalignment an. Hierunter verstehen wir die Verbindung von KI-basierten strategischen und organisatorischen Neuausrichtungen. Die strategischen Neuausrichtungen sind darauf gerichtet, dass Unternehmen resilienter, digitaler und nachhaltiger werden.18 Bei organisatorischen Neuausrichtungen misst ein KI-unterstütztes Performance Management den Erfolg von schlankeren Strukturen, vernetzten Prozessen und Projekten sowie einer innovativen KI-Plattform-Architektur.19 Für ein solches Innoalignment gibt es bislang erst wenige Vorbilder. Umso wichtiger ist, dass sich die anwendungsorientierte Forschung und Lehre verstärkt diesem Thema zuwendet. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Weiterentwicklung der Management-Didaktik.

Prägende Akteure der Management-Didaktik

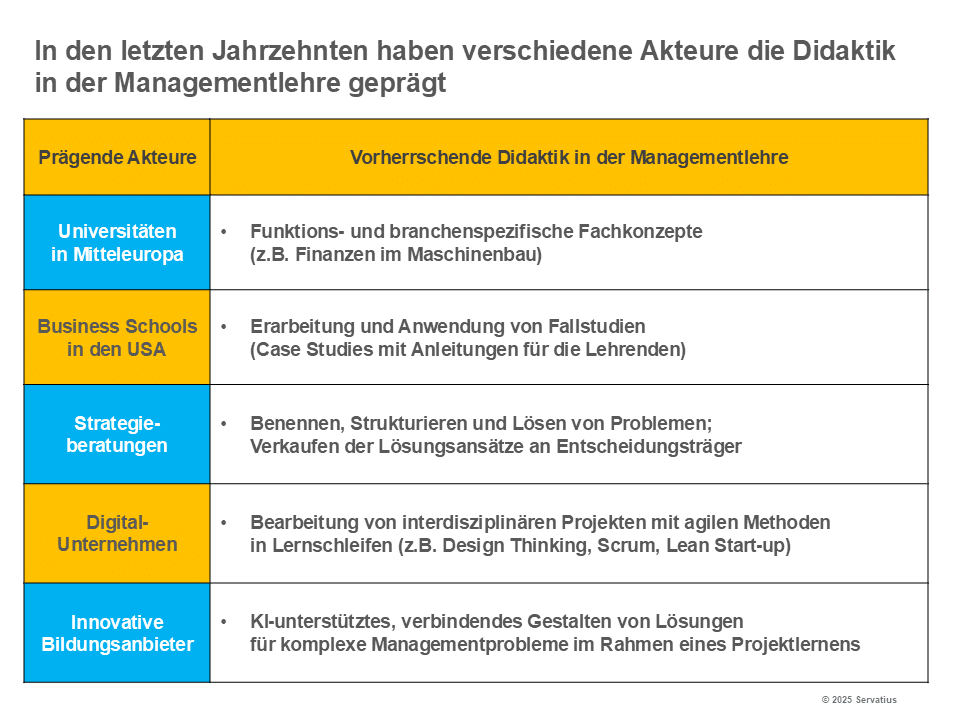

In den letzten Jahrzehnten haben verschiedene Akteure die Didaktik in der Managementlehre geprägt. Deren Ansätze sind mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden. Angesichts neuer Herausforderungen entwickeln innovative Bildungsanbieter gegenwärtig Didaktikkonzepte, bei denen eine KI-unterstützte Lösung komplexer Managementprobleme im Mittelpunkt steht.20

Die vorherrschende Management-Didaktik von Universitäten in Mitteleuropa sind seit langem funktions- und branchenspezifische Fachkonzepte. Im Vordergrund der betriebswirtschaftlichen Funktionslehren (z.B. Finanzen) und der technischen Branchenlehren (z.B. Maschinenbau) steht die Ausbildung von Spezialisten, die in Hierarchien mit klar abgegrenzten Organisationseinheiten arbeiten. Dieser Ansatz begünstigt die Entstehung von Schnittstellenproblemen, die Unternehmen aufgrund einer erstarrten Kultur nur schwer bewältigen.

In den USA hat die Harvard Business School 1920 die Fallstudien-Methode von der Juristen-Ausbildung auf die Management Education übertragen. Der Grundgedanke ist, dass Dozenten interessante Praxisbeispiele zu Case Studies verdichten, die den Schwerpunkt der Lehre bilden. Dabei ist das Nutzenversprechen, von Akteuren zu lernen, die versucht haben, ein konkretes Problem zu lösen. Dieser didaktische Ansatz unterscheidet sich grundlegend vom Fachkonzept-Lernen. Ein Nachteil der Case-Study-Methode ist, dass die schnelle Übertragung einer bekannten Lösung häufig der Komplexität von neuen Aufgaben nicht gerecht wird.

Die von der Didaktik an Business Schools geprägten großen Strategieberatungen haben den Fallstudien-Ansatz durch eine spezifische Form der Weiterbildung ihrer Consultants ergänzt. Dieses Training on the Job ist auf die Vermittlung der Fähigkeit gerichtet, Probleme zu benennen, diese zu strukturieren und analytisch zu lösen. Den Abschluss bildet dann das Verkaufen der Lösungsansätze indem erfahrene Berater Entscheidungsträger überzeugen. Eine verbreitete Kritik an diesem klassischen Ansatz von Consultants ist, dass die Berater ihre Klienten bei der Umsetzung der Lösungen alleine lassen. Hier setzt das in den 1980er Jahren entstandene Performance Management mit der Formulierung von Ziele und Schlüsselergebnissen an.

Erfolgreiche Digital-Unternehmen und ihre Risikokapitalgeber verlassen sich weniger auf externe Berater, sondern bearbeiten häufiger selbst interdisziplinäre Projekte mit Hilfe von agilen Methoden wie dem Design Thinking oder Scrum. Bei diesem iterativen Vorgehen wenden die Akteure das aus der Organisationsentwicklung bekannte Konzept der Lernschleifen an. Auf diesem Ansatz basiert auch die Lean-Start-up-Methode.

Da alle diese Ansätze spezifische Stärken und Schwächen haben, bauen innovative Bildungsanbieter auf dem Bekannten auf und entwickeln es weiter. Das Ergebnis ist ein Projektlernen, das auf ein KI-unterstütztes, verbindendes Gestalten von Lösungen für komplexe Managementprobleme gerichtet ist.21 Ein solches handlungsorientiertes Lernen kann mit einfachen Problemen beginnen und sich dann in individuellen Lernschritten aktuellen Herausforderungen zuwenden, für die es noch keine bekannten, Lösungen gibt. Die neuen Bildungsanbieter haben erkannt, dass dieser Ansatz am besten von einem heterogenen Lehrkörper zu meistern ist, in dem Wissenschaftler mit Praktikern zusammenarbeiten, die einen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund haben. Eine interessante Frage ist, wie Organisationen die Weiterentwicklung eines dynamischen Selbstbildes fördern können. Dabei spielt die Vorbildrolle der Führung eine wichtige Rolle.

Dieser mit einer innovativen Didaktik verbundene Wandel des strategischen Managements eröffnet für Europa eine Chance, die der „alte Kontinent“ nutzen sollte.

Wandel als Chance für Europa

Das strategische Management ist als Importprodukt aus den USA gestartet, dessen erste Entwicklungsstufe sich seit den 1970er Jahren in Europa verbreitet hat. Bei den vor allem von US-Unternehmen ausgehenden Digitalisierungswellen ist Europa in vielen Bereichen überholt worden. Gleichzeitig erhöhen veränderte geopolitische Rahmenbedingungen die Abhängigkeit Europas von den USA und von China. Daher erscheint es an der Zeit, dass sich Europa auf seine Stärken zurückbesinnt. Seitens der Politik hat hierzu ein Umdenken begonnen, das die Wettbewerbsfähigkeit wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Eine Chance von globaler Bedeutung ist die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit (Digital GreenTech), bei der Europa eine Führungsrolle anstreben sollte.22 Die Grundlage hierfür bildet eine Verbesserung der Bildungssysteme.

Der skizzierte Wandel des strategischen Managements schafft einen Rahmen für gemeinsame Programme von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in konkreten Wachstumsfeldern wie z.B. der Neuausrichtung von Stromnetzen mit KI.23 Hierbei kommt es auf die Fähigkeit an, Lösungen für komplexe Managementprobleme zu gestalten. Insgesamt stellt dieser Wandel eine Chance für Europa dar, wenn es gelingt, mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung resilienter bei der Krisenbewältigung zu werden.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die weiterentwickelte Didaktik in der Managementlehre. Diese muss sich auch mit der Frage beschäftigen, worin die Ursachen von Fehler-Grundmustern liegen, die Deutschland in der Vergangenheit z.B. bei der Digitalisierung und der Energiewende gemacht hat. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass ein solches Fehler-Grundmuster die fragmentierten Interessen einzelner Akteure oder Gruppen sind. Die Theorie und Praxis eines verbindenden Gestaltens kann helfen, dieses Fehler-Grundmuster zu überwinden.

Fazit

- Die Entwicklung des strategischen Managements ist in Stufen verlaufen, bei denen die Bedeutung einer verbindenden Perspektive zunimmt

- Parallel dazu hat es einen evolutionären Paradigmenwechsel mit der Veränderung einer Reihe von Faktoren gegeben

- Diese beiden Determinanten prägen ein Innostrategizing, das KI-basierte strategische und organisatorische Neuausrichtungen verbindet

- Hierzu entwickeln innovative Bildungsanbieter die Management-Didaktik weiter

- Europa sollte diesen immer deutlicher werdenden Wandel als Chance begreifen.

Literatur

[1] Bomke, L., Müller, A., Telser, F., KI verdrängt Berufseinsteiger. In: Handelsblatt, 12. August 2025, S. 16-17

[2] Westkämper, A., In den Vorstand dank MBA – darauf kommt es an. In: Handelsblatt, 18./19./20. Juli 2025, S. 54-55

[3] Servatius, H.G., Strategie 5.0 zur Bewältigung der neuen Herausforderungen. In: Competivation Blog, 28.06.2022

[4] Servatius, H.G., Evolution des strategischen Managements. In: Competivation Blog, 28.06.2024

[5] Servatius, H.G., Nachhaltigkeitsorientiertes strategisches Management. In: Competivation Blog, 15.08.2024

[6] Servatius, H.G., Resilienzorientiertes strategisches Management. In: Competivation Blog, 15.03.2024

[7] Servatius, H.G., Strategisch führen mit kontextueller und beziehungsorientierter Intelligenz. In: Competivation Blog, 14.03.2023

[8] Simon, H.A., The Sciences of the Artificial, 3. Aufl., MIT Press 1996

[9] Kuhn, T.S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp 1996

[10] Toulmin, S.E., Kritik der kollektiven Vernunft, Suhrkamp 1983

[11] Servatius, H.G., Von erfolgreichen Digtal-Unternehmen lernen. In: Competivation Blog, 12.07.2024

[12] Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel, J., Strategy Safari – Eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements, Carl Ueberreuter 1999

[13] Dweck, C., Selbstbild – Wie unser Denken Erfolg oder Niederlagen bewirkt, 7. Aufl., Piper 2017

[14] Servatius, H.G., KI als Werkzeug für das strategische Management. In: Competivaton Blog, 01.05.2025

[15] Servatius, H.G., GenAI-basierte strategische Lernschleifen als verbindendes Prozessmuster. In: Competivation Blog, 01.11.2024

[16] Servatius, H.G., Fraktale Organisation von Strategie 5.0-Laboren. In: Competivation Blog, 28.03.2023

[17] Riecke, T., Das Ringen um eine neue Weltordnung. In: Handelsblatt, 8./9./10. August 2025, S. 24-25

[18] Servatius, H.G., Dreifache strategische Neuausrichtung. In: Competivation Blog, 07.06.2024

[19] Servatius, H.G., Prozessorientierte KI zur Produktivitätssteigerung. In: Competivation Blog, 12.03.2025

[20] Servatius, H.G., KI und die Zukunft der Management Education. In: Competivation Blog, 09.04.2024

[21] Servatius, H.G., Lernen, Lösungen für komplexe Managementprobleme zu gestalten. In: Competivation Blog, 15.07.2025

[22] Servatius, H.G., Mit einer Strategie 5.0 zu Erfolgen bei Digital GreenTech. In: Fesidis, B., Röß, S.A. Rummel, S. (Hrsg.), Mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit zum klimaneutralen Unternehmen, SpringerGabler 2023, S. 72-94

[23] Stratmann, K., Weniger bauen, mehr digitalisieren. In: Handelsblatt, 12. August 2025, S. 20-21