Von erfolgreichen Digital-Unternehmen lernen

Sechs der sieben wertvollsten Unternehmen der Welt sind führend bei Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI). Daneben gehen beim aktuellen Thema generative KI wichtige Impulse von Start-ups aus. Daher stellt sich die Frage, was etablierte Unternehmen von diesen Digital-Champions lernen können. Die Suche nach Antworten auf diese Frage führt uns zu einem Paradigmenwechsel im strategischen Management, der lange Zeit von etablierten Unternehmen nicht verstanden worden ist. Eng damit verbunden ist ein Wandel der Personalführung und Kultur.

In diesem Blogpost erläutere ich einen Ansatz, der zum Erfolg der Digital-Unternehmen beigetragen hat. In den USA nennt man diesen Ansatz „geeky leadership style“.

Steigerung des Unternehmenswertes der „großen Sechs“

Zu den sieben wertvollsten Unternehmen der Welt gehören (Stand 27.06.2024) Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta. Diese „großen Sechs“ aus den USA profitieren in unterschiedlichem Maße von dem gegenwärtigen Boom bei der generativen Künstlichen Intelligenz.1 Allein Microsoft ist zurzeit 77 Prozent mehr wert als alle 40 Dax-Unternehmen zusammen.

Der Erfolg der US-Unternehmen basiert aber nicht nur auf ihrer Digitalkompetenz, sondern auch auf Managementinnovationen. Diese Kombination hat zu einem Vorsprung gegenüber etablierten Unternehmen geführt. Während die Kompetenz in den unterschiedlichen Wellen der Digitalisierung offensichtlich ist, sind die neuen Managementansätze in den Erfolgsphasen der Digital-Unternehmen weit weniger transparent.

Ursachen der Erfolgsphasen von Digital-Unternehmen

Wir sind daher der Frage nachgegangen, was die europäische Wirtschaft von erfolgreichen Digital-Unternehmen lernen kann. Das Ergebnis ist eine Kausalkette, die mit der Verbindung der ersten Entwicklungsstufe eines markt- und finanzorientierten strategischen Managements mit der zweiten, durch Technologie und Innovation bestimmten Stufe beginnt. Diese Verbindung hat Theorie verändernd gewirkt und zu einem Paradigmenwechsel von einem eher mechanistischen zu einem komplexitätsbewältigenden strategischen Management geführt. Dieser Paradigmenwechsel prägte die Kultur in den Erfolgsphasen von Digital-Unternehmen. In diesen Phasen ist eine innovationsfördernde Personalführung und disruptive Unternehmenskultur entstanden, die für etablierte Unternehmen eine schwer zu überwindende Barriere darstellt.

Diese drei Ursachen möchte ich in den folgenden Abschnitten erläutern. Ein besseres Verständnis der Ursachen kann dazu beitragen, dass etablierten Unternehmen der digitale Wandel besser gelingt. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings die Bereitschaft, zu lernen und traditionelle kulturelle Normen zu hinterfragen. Den Ausgangspunkt bildet eine systemorientierte Verbindung der Strategie 1.0 und der Strategie 2.0.

Systemorientierte Verbindung von Strategie 1.0 und 2.0

Seit Anfang der 1980er Jahre hat eine Erweiterung des traditionellen markt- und finanzorientierten strategischen Managements (Strategie 1.0) um eine technologie- und innovationsorientierte zweite Entwicklungsstufe stattgefunden (Strategie 2.0).2 Diese Erweiterung haben erfolgreichen Digital-Unternehmen zu ihrem Vorteil genutzt. Deren Erfolg basiert zum einen auf ihrem Vorsprung bei digitalen Technologien. Mindestens ebenso wichtig ist die systemorientierte Integration eines analyseorientierten strategischen Handelns und einer innovationsfördernden Kultur. Auf diese Weise ist es ihnen gelungen, einen neuen integrierten Ansatz zur Gestaltung von Innovationsystemen zu realisieren.3 Dieser Ansatz ist nicht auf das eigene Unternehmen beschränkt, sondern bezieht Start-up-Ökosysteme mit ein.

In erfolgreichen Start-up-Ökosystemen arbeiten vier Sektoren partnerschaftlich zusammen. Die Politik fördert aktiv die Bildung, neue Technologien und Innovationen. Der Wissenschaft gelingt die erfolgreiche Ausgründung von Start-ups. Wagniskapitalgeber und ein Corporate Venture Management finanzieren nicht nur die Gründung, sondern auch die Skalierung der Start-ups. Und auch die Gesellschaft spielt eine wichtige Rolle, indem sie ein positives Innovationsklima und attraktive Rahmenbedingungen schafft.

Dieses Zusammenspiel hat mit mehreren Jahrzehnten Vorsprung gegenüber Europa zur Erfolgsgeschichte des Silicon Valleys geführt.4 Das Beispiel zeigt jedoch auch das Spannungsverhältnis zwischen dem gegenwärtigen KI-Boom und den explodierenden Lebenshaltungskosten an der US-amerikanischen Westküste.

Die Entwicklung von Start-up-Ökosystemen wurde durch die in den 1960er Jahren entstandene Design-Wissenschaft5 und Methoden wie dem Design Thinking befruchtet.6 Das Design Thinking unterstützt den interdisziplinären Lernprozess zur Gestaltung von digitalen Geschäftsmodellen. Dabei wirken innovative Technologien als Ermöglicher von neuen Formen der Problemlösung und Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Das bereits in den 1940er Jahren von dem Psychologie-Professor Kurt Lewin in den USA entwickelte Action Research7 liefert die theoretische Basis für Lernschleifen, die von Hypothesen ausgehen, etwas gestalten, das man bei Kunden testen kann und deren Ergebnisse zu möglichen Richtungsänderungen führen. Anfang der 1990er Jahren sind auf dieser Grundlage agile Methoden zur Softwareentwicklung wie Scrum entstanden.8 So sind aus Start-ups, die diese Konzepte nutzen, die wertvollsten Unternehmen der Welt geworden.

Das Beispiel Amazon zeigt, dass diese Unternehmen auch kritische Phasen meistern mussten. Nach dem Scheitern eines Projekts zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Funktionsbereichen erkannte Jeff Bezos die Notwendigkeit eines Richtungswechsels. Er führte das „Zwei-Pizza-Prinzip“ für agile Teams ein und setzte die Konzentration von Projektleitern auf ein einzelnes Projekt durch (Single-Threaded Leaders). Damit agile Teams möglichst selbständig arbeiten können, war die Entwicklung einer modularen IT-Architektur notwendig. Diese interne Initiative bildete den Ausgangspunkt für die Gründung von Amazon Web Services (AWS), dem heutigen Weltmarktführer im Cloud-Geschäft.9

Die theoretische Grundlage für derartige Aktivitäten lieferte ein Paradigmenwechsel im strategischen Management, der sich in den 1990er Jahren vollzogen hat. Ich möchte kurz schildern, wie ich diese Zeit erlebt habe.

Paradigmenwechsel von mechanistisch zu komplexitätsbewältigend

Nach rund einem Jahrzehnt in der Strategieberatung hatte ich damals den Eindruck, dass die vorhandenen, relativ mechanistische Strategiekonzepte nicht ausreichend sind, um die Komplexität von Innovations- und Nachhaltigkeitsthemen zu bewältigen. Auf der Suche nach besseren Lösungsansätzen bin ich auf die Evolutions- und Komplexitätstheorien gestoßen und habe über den notwendig erscheinenden Paradigmenwechsel im strategischen Management 1991 an der Universität Stuttgart extern habilitiert.10

Ein komplexitätsbewältigendes strategisches Management basiert auf drei theoretischen Grundlagen, die sich wechselseitig beeinflusst haben. Als erstes sind in verschiedenen Disziplinen Evolutionstheorien entstanden, Sie betrachten die dynamische Abfolge von Ungleichgewichten als Balance zwischen Chaos und Ordnung, dessen Ergebnis von den Anfangsbedingungen abhängt.11 Wichtige Impulse gingen dann von dem 1984 in den USA gegründeten Santa Fe Institute und der dort entwickelten Theorie komplexer adaptiver Systeme aus. Diese beschäftigt sich mit der Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für eine stärker selbstorganisierte Interaktion kompetenter Akteure am „Chaosrand“, die auf einfachen Regeln basiert.12 Einen Beitrag zur Anwendung in Organisationen leistet die Theorie komplexer interaktiver Beziehungsprozesse. Im Mittelpunkt stehen hierbei lokale, nicht lineare Interaktionen von Akteuren, aus deren Verlauf sich Muster ergeben, die schwer prognostizierbar sind.13

Diese relativ abstrakt klingenden Gedanken waren in den 1990er Jahren etablierten Unternehmen schwer zu vermitteln. Daher sind auch die großen Beratungsunternehmen nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Dennoch haben die Theorien ihren Weg in die Praxis gefunden. Dieser Weg führte von der Stanford University zu Google. Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat dann die Bedeutung der Evolutions- und Komplexitätstheorien stark zugenommen.

1995 erschien das Buch Competing on the Edge der späteren Google-Managerin Shona Brown und der Stanford-Professorin Kathleen Eisenhardt, die versuchen die Komplexitätstheorien auf das strategische Management zu übertragen.14 Ihre Handlungsempfehlungen gliedern sie in die Felder Chaosrand, Zeit-Harmonie und zeitliche Taktung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Komplexitätsbewältigung durch die Suche nach der richtigen Balance. Im Feld Chaosrand lauten die Handlungsempfehlungen:

- Mit professioneller Improvisation die Mitte zwischen zu viel Struktur und zu viel Durcheinander suchen und

- durch gemeinsame Anpassung Synergien zwischen Geschäften nutzen, um so die Balance zwischen zu viel Kooperation und zu viel Egoismus zu finden.

Die Empfehlungen im Feld Zeit-Harmonie sind:

- Durch gezielte Erneuerung Vorteile aus der Zukunft und der Vergangenheit ableiten und

- Experimente durchführen, um mit Erfahrung heute das Morgen zu gestalten.

Die letzte Empfehlung betrifft die zeitliche Taktung. Sie lautet:

- Das Tempo vorgeben, um so Übergänge zu synchronisieren und den richtigen eigenen Rhythmus zu finden.

Diese Handlungsempfehlungen haben die Personalführung und Kultur von Google und anderen Digital-Unternehmen geprägt.

Innovationsfördernde Personalführung und disruptive Unternehmenskultur

In Digital-Unternehmen hat sich ein spezifischer Führungsstil entwickelt, den man in den USA als „geeky leadership style“ bezeichnet. Der Begriff Geek (oder deutsch Geck) erlebt dabei einen Bedeutungswandel zum Positiven. Diese Form der Personalführung ist kulturprägend. Charakteristisch hierfür sind die folgenden vier kulturellen Normen:15

- Eine spezifische wissenschaftliche Vorgehensweise (Science)

- persönliche Verantwortung (Ownership)

- eine hohe Geschwindigkeit von Iterationen (Speed) und

- Offenheit (Openness).

Der disruptive Charakter einer solchen Kultur liegt darin, dass sie für etablierte Unternehmen aufgrund von Verhaltensbarrieren schwer zu entwickeln ist. Dies möchte ich kurz erläutern.

Die auf dem Action Learning und der Design-Theorie basierende wissenschaftliche Vorgehensweise ist auf ein datenbasiertes, lernendes Gestalten gerichtet. Diese Erkenntnisse haben Digital-Unternehmen wie Google frühzeitig genutzt und Infrastrukturen für das Testen von Hypothesen entwickelt. Die Testergebnisse bilden dann den Ausgangsunkt für eine intensive, faktenorientierte Argumentation der Akteure. Demgegenüber beruhen Entscheidungen in etablierten Unternehmen stärker auf den Überzeugungen und der Macht von Führungskräften sowie auf den Meinungen von Experten. Der kulturelle Wandel zu einem stärker wissenschaftlich orientierten Vorgehen kann in etablierten Unternehmen daher Widerstand auslösen, weil die Verantwortlichen einen Bedeutungsverlust befürchten. Die Personalentwicklung an Hochschulen und in der Praxis sollte hier ein bewusstes Gegengewicht schaffen.

Charakteristisch für digitale Start-ups ist eine persönliche Verantwortung der Führungskräfte mit einem höheren Grad an Autonomie, einer Ermächtigung agiler Teams und weniger Koordinationsaufwand. Etablierte Unternehmen kämpfen hingegen oft mit einer zunehmenden Bürokratisierung, bei der viele mitreden dürfen und ihre Macht demonstrieren, indem sie ein Veto einlegen. Auch Microsoft stand vor der Herausforderung, eine Ownership-Kultur zurückzugewinnen, was unter der Führung von Satya Nadella gelungen ist. In der Öffentlichkeit viel diskutiert wird der Versuch des Unternehmens Bayer, Bürokratie mit Hilfe des Humanocracy-Konzepts abzubauen, das der Management-Guru Gary Hamel entwickelt hat.16 Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich dieser Versuch ist.

Eine Wurzel des „geeky leadership styles“ ist das 2001 geschriebene agile Manifest, das die Geschwindigkeit von schnellen Iterationen betont. Etablierte Hardware-orientierte Unternehmen tun sich häufig schwer, dieses bei der Softwareentwicklung entstandene Vorgehen mit ihrem existierenden Produktinnovationsprozess zu verknüpfen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Software z.B. in der Automobilindustrie werden hybride Ansätze immer wichtiger, die die vorhandenen Kompetenzen mit Digitalkompetenz verbinden. Ein Erfolgsindikator hierfür ist, dass die Unternehmen ihre gesetzten Zeitziele erreichen und nicht Opfer des 90-Prozent-Syndroms werden, bei dem die Akteure zu spät merken, dass sie ihre Ziele verfehlen.

Charakteristika der kulturellen Norm Offenheit sind das Teilen von Informationen, Empfänglichkeit für andere Argumente, die Bereitschaft, Situationen neu zu bewerten und die eigene Richtung zu ändern. Das Gegenteil von Offenheit sind weit verbreitete defensive Verhaltensmuster, die der Harvard-Professor Chris Argyris bereits seit den 1980er Jahren als Kennzeichen etablierter Unternehmen beschrieben hat.17 Die negative Konsequenz ist oft, dass die Gemeinschaft diejenigen bestraft, die gegen herrschende Normen verstoßen. Eine Extremform defensiver Verhaltensmuster ist die stillschweigende Duldung unethischer oder strafbarer Aktivitäten. Hingegen erkennt man eine durch Offenheit geprägte Kultur z.B. daran, dass junge Mitarbeitende ihrem Chef in einem internen Meeting offen widersprechen dürfen, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen.

Dieses Beispiel führt uns zu einem Ansatz, wie etablierte Unternehmen die kulturelle Distanz zur digitalen Welt verringern können.

Kulturelle Normen anpassen und vorleben

Führungskräfte etablierter Unternehmen haben die Aufgabe, einen individuellen Zugang zu den kulturellen Normen erfolgreicher Digital-Unternehmen zu finden. Dabei kann die Kenntnis der skizzierten theoretischen Grundlagen hilfreich sein. Der Erfolg in der digitalen Welt bedeutet jedoch nicht, dass diese Normen 1:1 auf ein etabliertes Unternehmen übertragbar sind. Sie bedürfen einer Anpassung an die spezifische Situation und an die Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Nachdem bezüglich dieser situativen Anpassung ein Konsens besteht, kommt es darauf an, dass die Führungskräfte veränderte kulturelle Normen vorleben. Eine wichtige Rolle spielt dann eine entsprechende Personalentwicklung und Beförderungspolitik. Daher ist die Vorstellung von einer schnellen, umfassenden digitalen Transformation unrealistisch. Eine erfolgreiche digitale Neuausrichtung in etablierten Unternehmen verläuft eher als spezifischer, längerfristiger Prozess.18

Zusammenarbeit mit Start-ups als eine zu wenig genutzte Chance

Eine Möglichkeit für etablierte Organisationen, von erfolgreichen Digital-Unternehmen zu lernen, besteht in einer verstärkten Zusammenarbeit mit Start-ups. Leider wird diese Chance zu wenig genutzt. So kommt eine Studie des Deutschen Start-up-Monitors zu dem Ergebnis, dass die Kooperation von Konzernen und Mittelständlern mit jungen Unternehmen von 2020 bis 2023 um zehn Prozent zurückgegangen ist. Die Chefin des Start-up-Verbands Verena Pausder sieht in dieser Rückwärtsentwicklung ein Alarmsignal und fördert eine Neuauflage der Partnerkultur.19 Gerade das aktuelle Thema der generativen Künstlichen Intelligenz böte hierzu vielfältige Ansätze. Zwar gibt es eine Reihe von Initiativen, wie die seit 2018 in Ostwestfalen stattfindende Konferenz „Hinterland of Things“, die verschiedenen Akteure vernetzt. Aber insgesamt existiert bei der Gestaltung von Start-up-Ökosystemen noch ein erhebliches Ausbaupotenzial.

Fazit

- Viele der wertvollsten Unternehmen der Welt haben sich in relativ kurzer Zeit von Start-ups zu Digital-Champions entwickelt

- Zur Beantwortung der Frage, was etablierte Unternehmen hieraus lernen können, haben wir die Entwicklung des strategischen Managements analysiert

- Im Unterschied zu etablierten Unternehmen haben Digital-Unternehmen in ihren Erfolgsphasen einen Paradigmenwechsel im strategischen Management von mechanistisch zu komplexitätsbewältigend aktiv vorangetrieben

- Eine wichtige Rolle hat dabei ein Wandel der Personalführung und Kultur gespielt

- Führungskräfte in etablierte Unternehmen stehen vor der Aufgabe, situativ angepasste kulturelle Normen vorzuleben

- Dabei sollten sie stärker die Möglichkeit nutzen, mit Start-ups zusammenzuarbeiten

Literatur

[1] Sommer, U., KI entfacht Kursfeuerwerk. In: Handelsblatt, 27. Dezember 2023, S.1, 4, 6

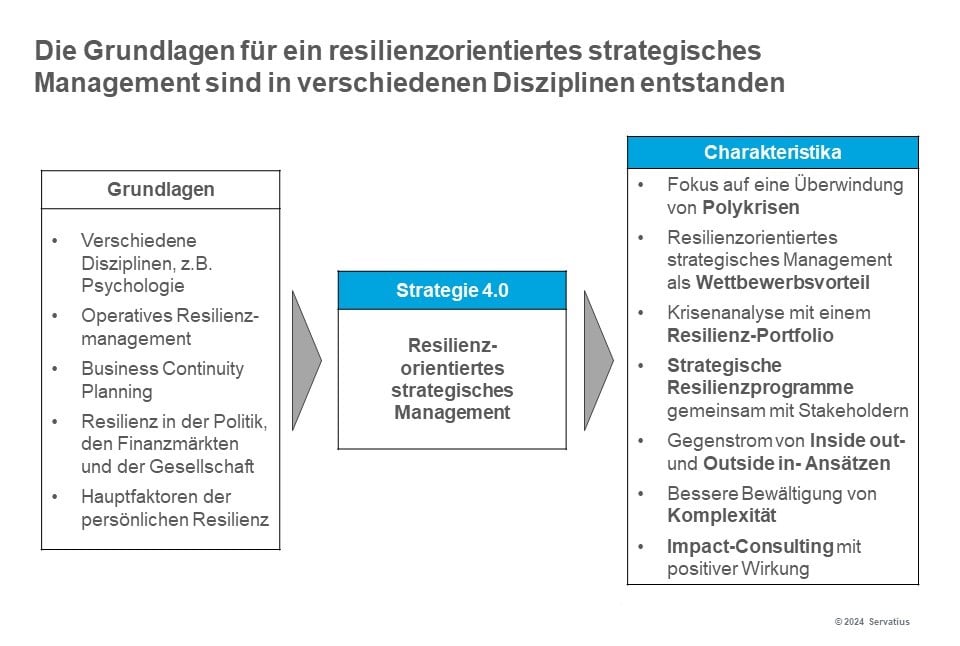

[2] Servatius, H.G., Evolution des strategischen Managements. In: Competivation Blog, 28.06.2024

[3] Servatius, H.G., Gestaltung des Innovationssystems von Unternehmen. In: Servatius, H.G., Piller, F.T. (Hrsg.), Der Innovationsmanager – Wertsteigerung durch ein ganzheitliches Innovationsmanagement, Symposion 2014, S. 21-64

[4] Keese, C., Silicon Valley – Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, Knauer 2014

[5] Simon, H.A., The Sciences of the Artificial, 2.Aufl., MIT Press 1981 (1. Aufl.1969)

[6] Kelly T., Kelly, D., Creative Confidence – Unleashing the Creative Potential within us all, William Collins 2013

[7] Marrow, A.J., Kurt Lewin – Leben und Werk, Ernst Klett 1977

[8] Sutherland, J.J., The Scrum Fieldbook – A Master Class on Accelerating Perfomance, Getting Results, and Defining the Future, Currency 2019

[9] Bryar, C., Carr, B., Working Backwards – Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon, Macmillan 2021

[10] Servatius, H.G., Vom strategischen Management zur evolutionären Führung – Auf dem Wege zu einem ganzheitlichen Denken und Handeln, Poeschel 1991

[11] Beinhocker, E.D., Die Entstehung des Wohlstands – Wie Evolution die Wirtschaft antreibt, mi-Fachverlag 2007

[12] Lewin, R., Die Komplexitätstheorie – Wissenschaft nach der Chaos-Forschung, Hoffmann und Campe 1993

[13] Stacey R., Tools and Techniques of Leadership and Management – Meeting the Challenge of Complexity, Routledge 2012

[14] Brown, S.L., Eisenhardt, K.M., Competing on the Edge – Strategy as Structured Chaos, Harvard Business Review Press 1998

[15] McAfee, A., The Geek Way – The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results, Macmillan 2023

[16] Hamel, G., Zanini, M., Humanocracy – Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them, Harvard Business Review Press 2020

[17] Argyris, C., Overcoming Organizational Defences – Facilitating Organizational Learning, Allyn and Bacon 1990

[18] Servatius, HG., Dreifache strategische Neuausrichtung. In: Competivation Blog, 07.06.2024

[19] Müller, A., Schimroszik, N., Mittelstand rückt von Start-ups ab. In: Handelsblatt, 13. Juni 2024, S.22