Learning from successful digital companies

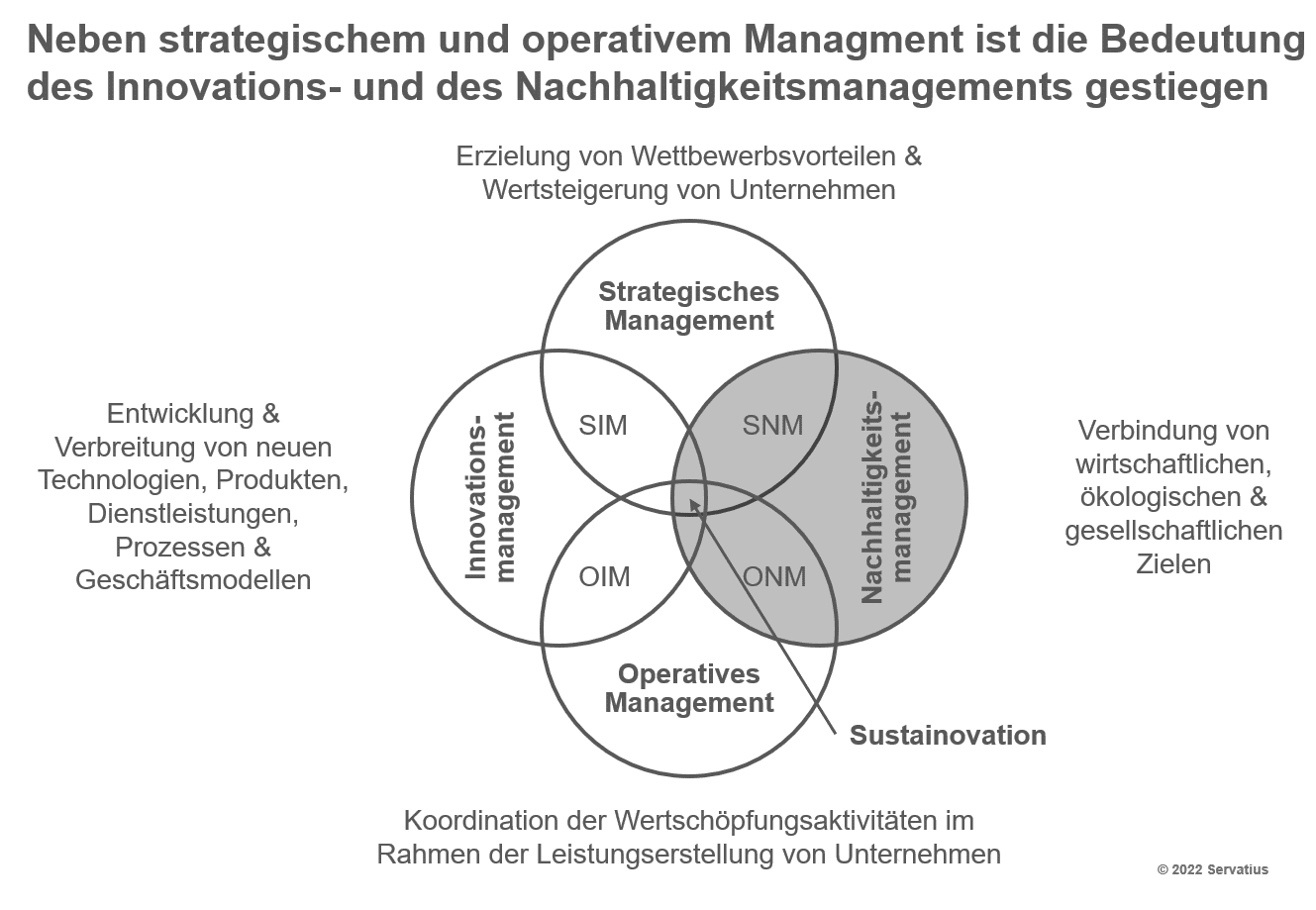

Six of the seven most valuable companies in the world are leaders in artificial intelligence (AI) technologies. Start-ups are also providing important impetus for the current topic of generative AI. This raises the question of what established companies can learn from these digital champions. The search for answers to this question leads us to a paradigm shift in strategic management that has not been understood by established companies for a long time. Closely linked to this is a change in personnel management and culture.

In this blog post, I explain an approach that has contributed to the success of digital companies. In the USA, this approach is known as the „geeky leadership style“.

Increasing the enterprise value of the „big six“

The seven most valuable companies in the world (as of 27.06.2024) include Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon and Meta. These „big six“ from the USA are benefiting to varying degrees from the current boom in generative artificial intelligence.1 Microsoft alone is currently worth 77% more than all 40 DAX companies combined.

However, the success of US companies is not only based on their digital expertise, but also on management innovations. This combination has led to an advantage over established companies. While the expertise in the different waves of digitalization is obvious, the new management approaches in the success phases of digital companies are far less transparent.

Causes of the success phases of digital companies

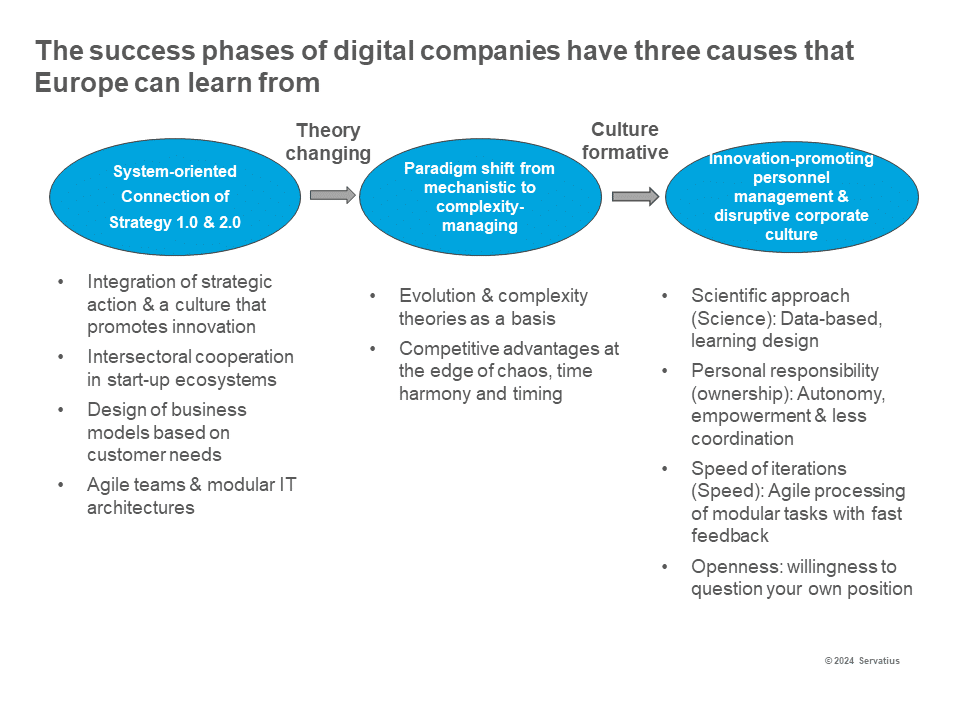

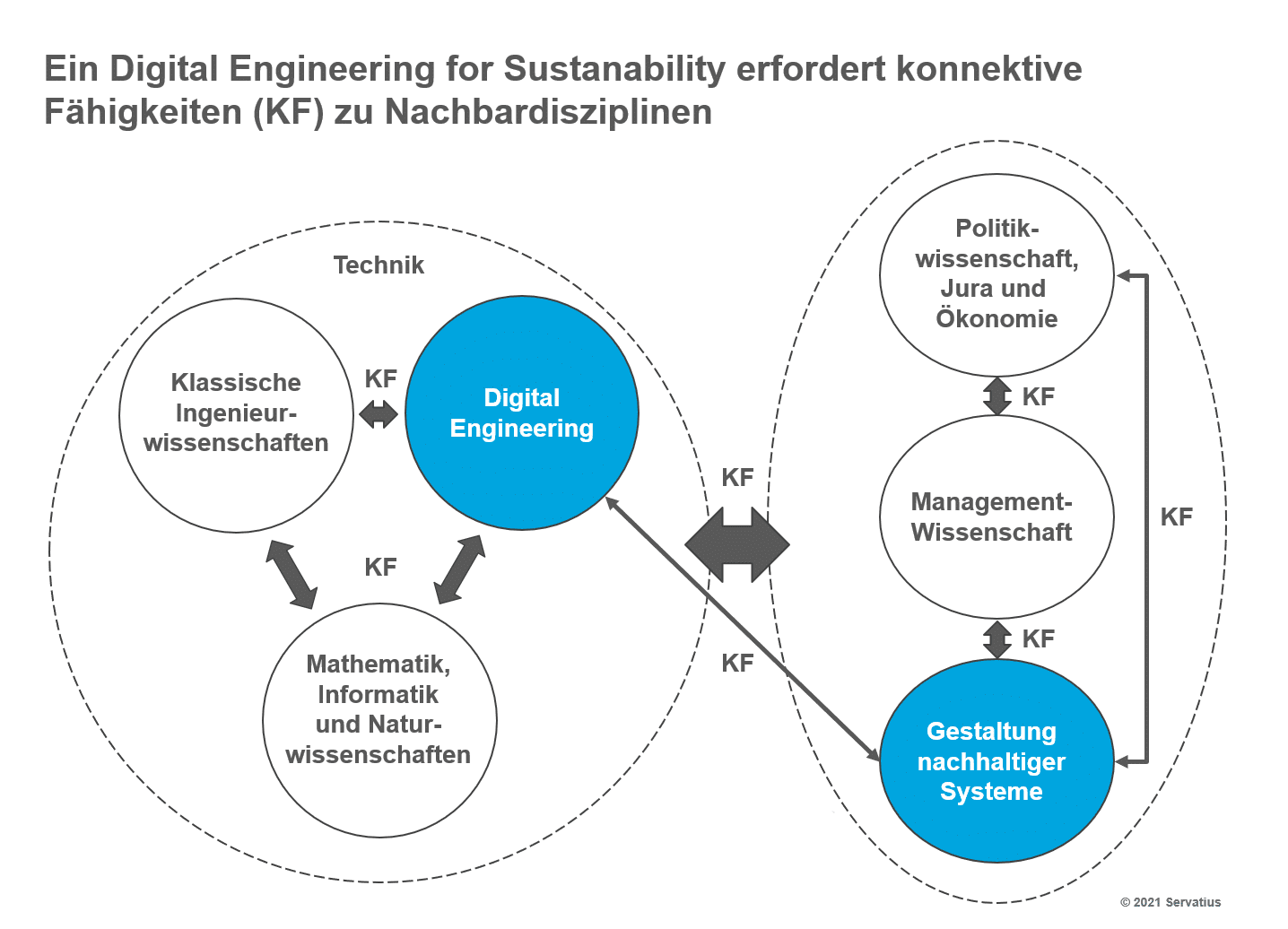

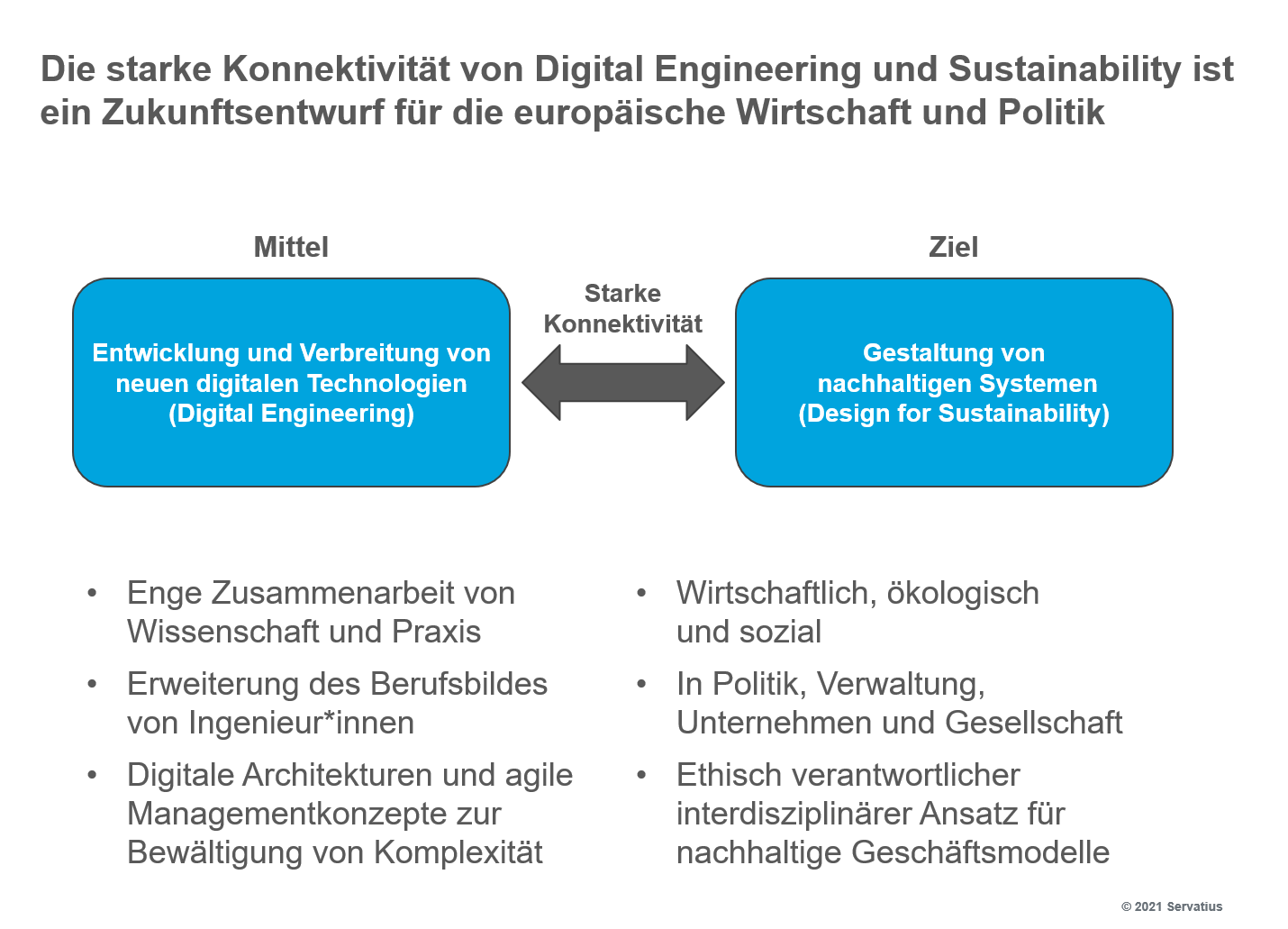

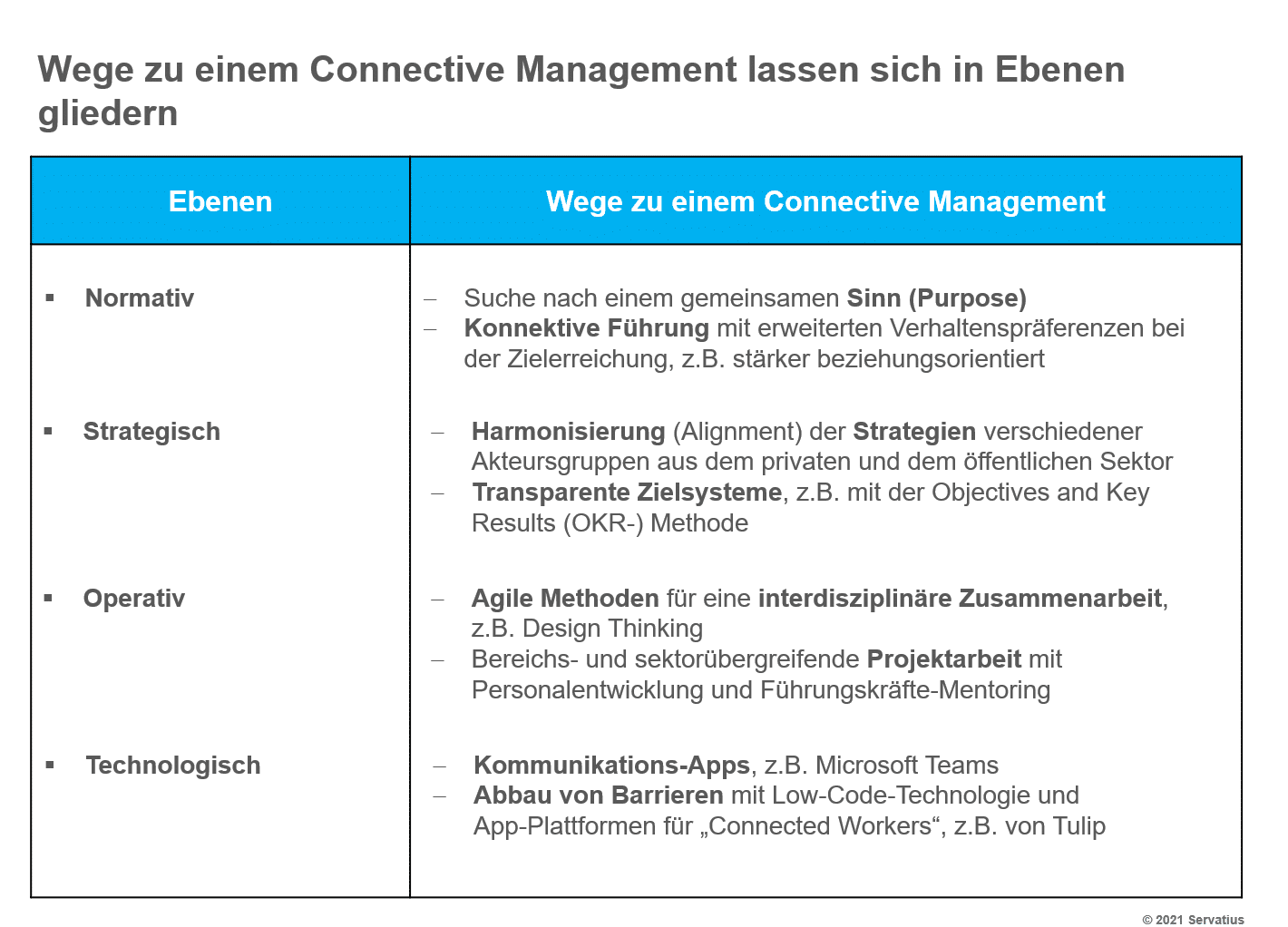

We therefore investigated the question of what the European economy can learn from successful digital companies. The result is a causal chain that begins with the connection between the first development stage of market- and finance-oriented strategic management and the second stage, which is determined by technology and innovation. This connection has had a theory-changing effect and led to a paradigm shift from a more mechanistic to a complexity-managing strategic management. This paradigm shift has shaped the culture in the success phases of digital companies. During these phases, an innovation-promoting personnel management and disruptive corporate culture has emerged, which represents a difficult barrier for established companies to overcome.

I would like to explain these three causes in the following sections. A better understanding of the causes can help established companies to better manage the digital transformation. However, a basic prerequisite for this is a willingness to learn and to question traditional cultural norms. The starting point is a system-oriented combination of Strategy 1.0 and Strategy 2.0.

System-oriented combination of Strategy 1.0 and 2.0

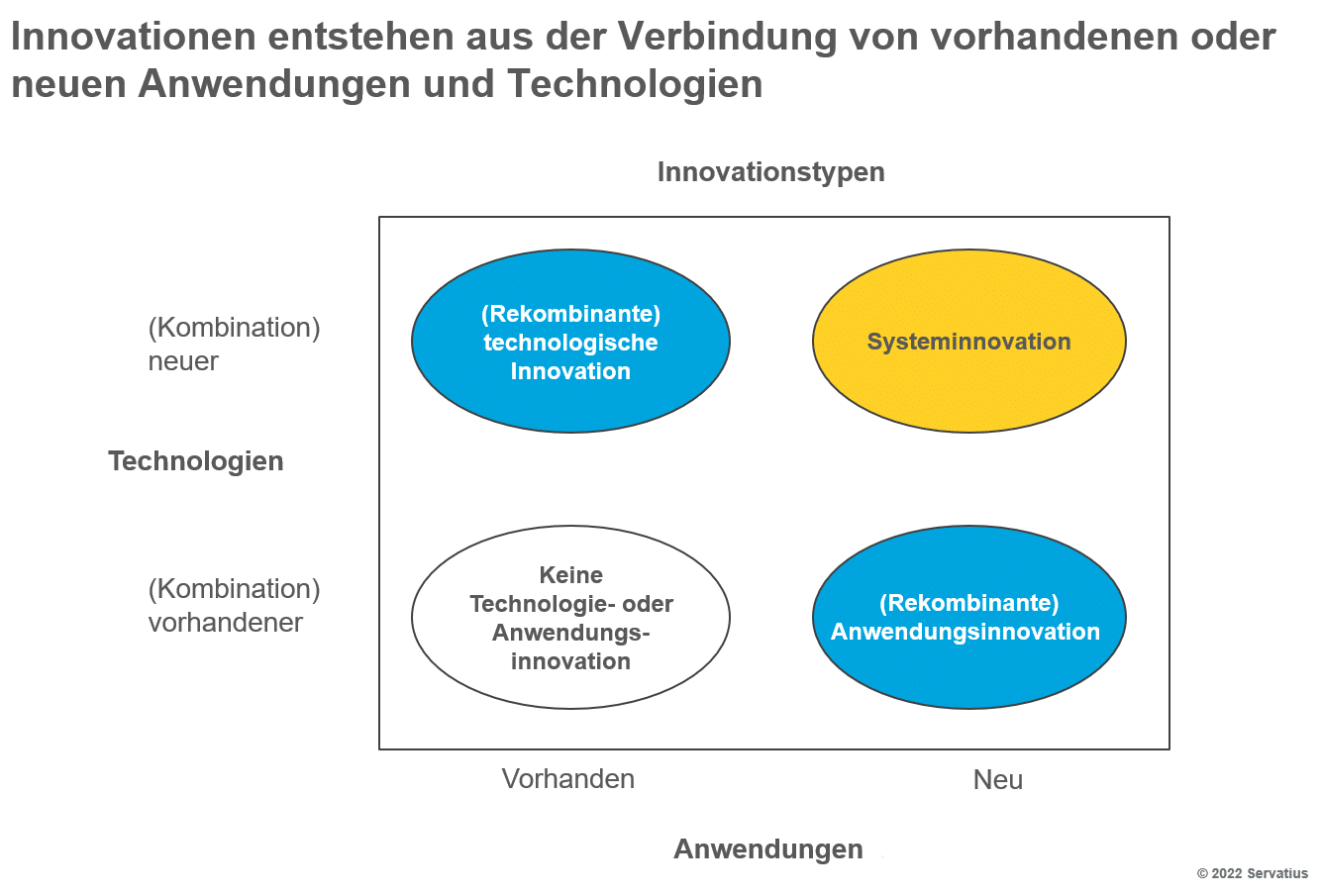

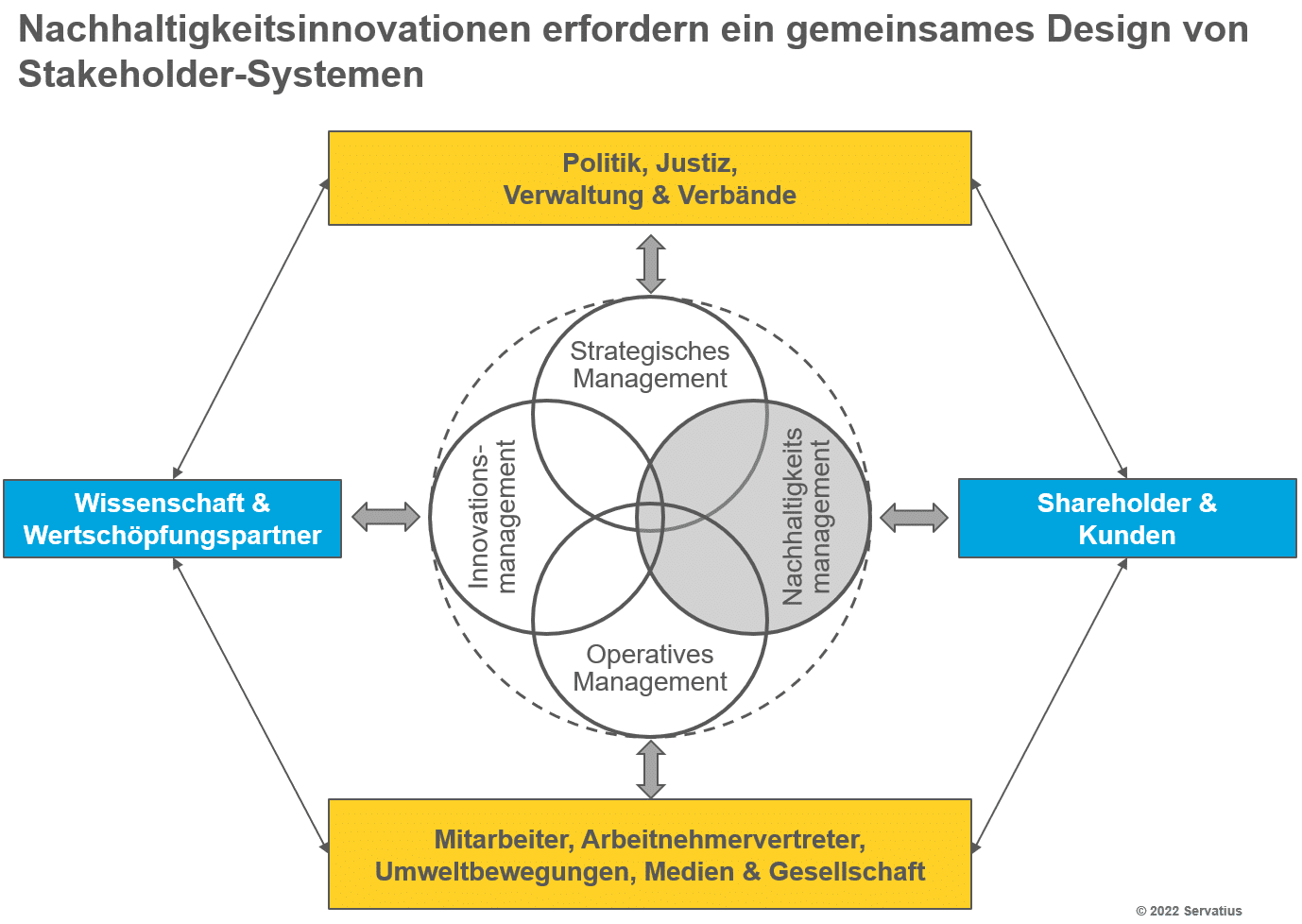

Since the early 1980s, the traditional market- and finance-oriented strategic management (Strategy 1.0) has been expanded to include a technology- and innovation-oriented second stage of development (Strategy 2.0).2 Successful digital companies have used this expansion to their advantage. On the one hand, their success is based on their lead in digital technologies. At least as important is the system-oriented integration of analysis-oriented strategic action and a culture that promotes innovation. In this way, they have succeeded in implementing a new integrated approach to designing innovation systems.3 This approach is not limited to their own company, but also includes start-up ecosystems.

In successful start-up ecosystems, four sectors work together in partnership. Politicians actively promote education, new technologies and innovations. Science successfully spins off start-ups. Venture capitalists and corporate venture management finance not only the founding but also the scaling of start-ups. Society also plays an important role by creating a positive climate for innovation and attractive framework conditions.

This interplay has led to the success story of Silicon Valley, which is several decades ahead of Europe.4 However, the example also shows the tension between the current AI boom and the exploding cost of living on the US West Coast.

The development of start-up ecosystems was stimulated by the design science5 and methods such as design thinking, which emerged in the 1960s.6 Design thinking supports the interdisciplinary learning process for designing digital business models. Innovative technologies act as enablers of new forms of problem solving and satisfying customer needs. The action research7 developed by psychology professor Kurt Lewin in the USA back in the 1940s provides the theoretical basis for learning loops that start from hypotheses, design something that can be tested with customers and whose results lead to possible changes in direction. In the early 1990s, agile software development methods such as Scrum were developed on this basis.8 Start-ups that use these concepts have become the most valuable companies in the world.

The example of Amazon shows that these companies also had to overcome critical phases. After the failure of a project to improve collaboration between functional areas, Jeff Bezos recognized the need for a change of direction. He introduced the „two-pizza principle“ for agile teams and implemented the concentration of project managers on a single project (single-threaded leaders). To enable agile teams to work as independently as possible, it was necessary to develop a modular IT architecture. This internal initiative formed the starting point for the founding of Amazon Web Services (AWS), today’s global market leader in the cloud business. 9

The theoretical basis for such activities was provided by a paradigm shift in strategic management that took place in the 1990s. I would like to briefly describe how I experienced this period.

Paradigm shift from mechanistic to complexity management

After about a decade in strategy consulting, I had the impression that the existing, relatively mechanistic strategy concepts were not sufficient to cope with the complexity of innovation and sustainability issues. In my search for better solutions, I came across evolutionary and complexity theories and completed an external habilitation at the University of Stuttgart in 1991 on the seemingly necessary paradigm shift in strategic management.10

Complexity-based strategic management is based on three theoretical foundations that have influenced each other. Firstly, evolutionary theories have emerged in various disciplines. They view the dynamic sequence of imbalances as a balance between chaos and order, the outcome of which depends on the initial conditions.11 Important impetus then came from the Santa Fe Institute, founded in the USA in 1984, and the theory of complex adaptive systems developed there. This deals with the creation of suitable framework conditions for a more self-organized interaction of competent actors at the „edge of chaos“ based on simple rules.12 The theory of complex interactive relationship processes makes a contribution to the application in organizations. The focus here is on local, non-linear interactions between actors, from the course of which patterns emerge that are difficult to predict. 13

These relatively abstract-sounding ideas were difficult to convey to established companies in the 1990s. As a result, even the large consulting firms did not jump on the bandwagon. Nevertheless, the theories have found their way into practice. This path led from Stanford University to Google. As digitalization progressed, the importance of evolutionary and complexity theories increased significantly.

In 1995, the book Competing on the Edge was published by future Google manager Shona Brown and Stanford professor Kathleen Eisenhardt, who attempt to apply complexity theories to strategic management.14 They divide their recommendations for action into the fields of chaos edge, time harmony and timing. The focus here is on overcoming complexity by finding the right balance. In the field of chaos edge, the recommendations for action are as follows:

- Using professional improvisation to find the middle ground between too much structure and too much confusion and

- utilize synergies between businesses through joint adaptation in order to find the balance between too much cooperation and too much selfishness.

The recommendations in the Time Harmony field are:

- Deriving benefits from the future and the past through targeted renewal and

- Carry out experiments to shape tomorrow with experience today.

The last recommendation concerns the timing. It reads:

- Set the tempo to synchronize transitions and find your own rhythm.

These recommendations for action have shaped the HR management and culture of Google and other digital companies.

Innovation-promoting personnel management and disruptive corporate culture

A specific leadership style has developed in digital companies, which is referred to as the „geeky leadership style“ in the USA. The term geek is undergoing a positive change in meaning. This form of personnel management is culturally influential. It is characterized by the following four cultural norms: 15

- A specific scientific approach (Science)

- Personal responsibility (ownership)

- a high speed of iterations (Speed) and

- Openness.

The disruptive nature of such a culture lies in the fact that it is difficult for established companies to develop due to behavioral barriers. I would like to explain this briefly.

The scientific approach based on action learning and design theory is geared towards data-based, adaptive design. Digital companies such as Google used these findings early on and developed infrastructures for testing hypotheses. The test results then form the starting point for intensive, fact-based argumentation by the stakeholders. In contrast, decisions in established companies are based more on the convictions and power of managers and the opinions of experts. The cultural change to a more scientifically oriented approach can therefore trigger resistance in established companies because those responsible fear a loss of importance. Personnel development at universities and in practice should create a conscious counterbalance here.

Digital start-ups are characterized by the personal responsibility of managers with a higher degree of autonomy, empowerment of agile teams and less coordination effort. Established companies, on the other hand, often struggle with increasing bureaucratization, where many are allowed to have a say and demonstrate their power by exercising a veto. Microsoft was also faced with the challenge of regaining a culture of ownership, which it has succeeded in doing under the leadership of Satya Nadella. Bayer’s attempt to reduce bureaucracy with the help of the humanocracy concept developed by management guru Gary Hamel is the subject of much public debate.16 It remains to be seen how successful this attempt will be.

One root of the „geeky leadership style“ is the agile manifesto written in 2001, which emphasizes the speed of rapid iterations. Established hardware-oriented companies often find it difficult to link this approach, which originated in software development, with their existing product innovation process. In view of the increasing importance of software in the automotive industry, for example, hybrid approaches that combine existing skills with digital expertise are becoming increasingly important. One indicator of success here is that companies achieve their set time targets and do not fall victim to the 90 percent syndrome, in which the players realize too late that they are missing their targets.

Characteristics of the cultural norm of openness are the sharing of information, receptiveness to other arguments, the willingness to re-evaluate situations and change one’s own direction. The opposite of openness is widespread defensive behavior patterns, which Harvard professor Chris Argyris has described as a characteristic of established companies since the 1980s.17 The negative consequence is often that the community punishes those who violate prevailing norms. An extreme form of defensive behavior is the tacit toleration of unethical or punishable activities. On the other hand, a culture characterized by openness can be recognized, for example, by the fact that young employees are allowed to openly contradict their boss in an internal meeting without having to expect sanctions.

This example leads us to an approach on how established companies can reduce the cultural distance to the digital world.

Adapting and exemplifying cultural norms

Managers of established companies have the task of finding an individual approach to the cultural norms of successful digital companies. Knowledge of the theoretical principles outlined above can be helpful in this regard. However, success in the digital world does not mean that these norms can be transferred 1:1 to an established company. They need to be adapted to the specific situation and framework conditions of the respective company. Once there is a consensus regarding this situational adaptation, it is important for managers to exemplify changed cultural norms. Appropriate personnel development and promotion policies then play an important role. The idea of a rapid, comprehensive digital transformation is therefore unrealistic. A successful digital realignment in established companies is more likely to be a specific, longer-term process.18

Collaboration with start-ups as an underutilized opportunity

One way for established organizations to learn from successful digital companies is to work more closely with start-ups. Unfortunately, too little use is made of this opportunity. A study by the German Start-up Monitor concluded that cooperation between corporations and SMEs and young companies fell by ten percent between 2020 and 2023. Verena Pausder, head of the start-up association, sees this backward trend as an alarm signal and is promoting a revival of the partner culture.19 The current topic of generative artificial intelligence in particular offers a variety of approaches to this. There are a number of initiatives, such as the „Hinterland of Things“ conference, which has been taking place in East Westphalia since 2018 and brings together various players. But overall, there is still considerable potential for expansion in the design of start-up ecosystems.

Conclusion

- Many of the world’s most valuable companies have evolved from start-ups to digital champions in a relatively short space of time

- To answer the question of what established companies can learn from this, we have analyzed the development of strategic management

- In contrast to established companies, digital companies have actively driven a paradigm shift in strategic management from mechanistic to complexity management during their success phases

- A change in personnel management and culture has played an important role here

- Managers in established companies are faced with the task of exemplifying cultural norms that are adapted to the situation

- They should make greater use of the opportunity to work together with start-ups

Literature

[1] Sommer, U., AI sparks price fireworks. In: Handelsblatt, December 27, 2023, p.1, 4, 6

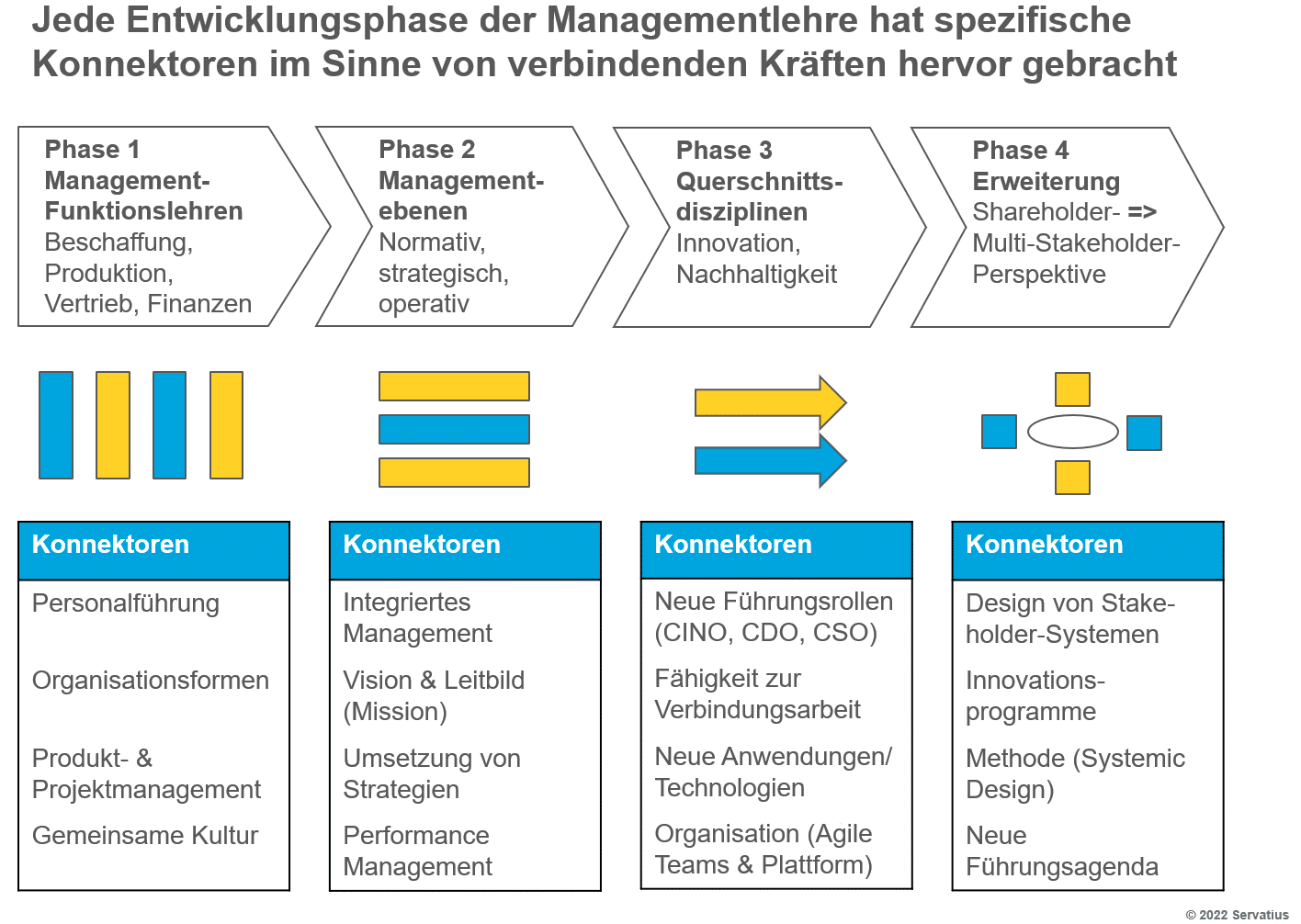

[2] Servatius, H.G., Evolution of strategic management. In: Competivation Blog, 28.06.2024

[3] Servatius, H.G., Gestaltung des Innovationssystems von Unternehmen. In: Servatius, H.G., Piller, F.T. (eds.), Der Innovationsmanager – Wertsteigerung durch ein ganzheitliches Innovationsmanagement, Symposion 2014, pp. 21-64

[4] Keese, C., Silicon Valley – What is coming to us from the most powerful valley in the world, Knauer 2014

[5] Simon, H.A., The Sciences of the Artificial, 2nd ed., MIT Press 1981 (1st ed.1969)

[6] Kelly T., Kelly, D., Creative Confidence – Unleashing the Creative Potential within us all, William Collins 2013

[7] Marrow, A.J., Kurt Lewin – Life and Work, Ernst Klett 1977

[8] Sutherland, J.J., The Scrum Fieldbook – A Master Class on Accelerating Perfomance, Getting Results, and Defining the Future, Currency 2019

[9] Bryar, C., Carr, B., Working Backwards – Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon, Macmillan 2021

[10] Servatius, H.G., Vom strategischen Management zur evolutionären Führung – Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Denken und Handeln, Poeschel 1991

[11] Beinhocker, E.D., Die Entstehung des Wohlstands – Wie Evolution die Wirtschaft antreibt, mi-Fachverlag 2007

[12] Lewin, R., Die Komplexitätstheorie – Wissenschaft nach der Chaos-Forschung, Hoffmann und Campe 1993

[13] Stacey R., Tools and Techniques of Leadership and Management – Meeting the Challenge of Complexity, Routledge 2012

[14] Brown, S.L., Eisenhardt, K.M., Competing on the Edge – Strategy as Structured Chaos, Harvard Business Review Press 1998

[15] McAfee, A., The Geek Way – The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results, Macmillan 2023

[16] Hamel, G., Zanini, M., Humanocracy – Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them, Harvard Business Review Press 2020

[17] Argyris, C., Overcoming Organizational Defences – Facilitating Organizational Learning, Allyn and Bacon 1990

[18] Servatius, HG, Triple strategic realignment. In: Competivation Blog, 07.06.2024

[19] Müller, A., Schimroszik, N., Mittelstand moves away from start-ups. In: Handelsblatt, June 13, 2024, p.22