Eine der großen Herausforderungen, vor der Europa steht, ist die KI-basierte, strategische und organisatorische Neuausrichtung von Unternehmen. Eine wichtige Erfolgsvoraussetzung für diese Aufgabe ist die Verbesserung der Management Education im Rahmen eines lebenslangen Lernens. Dabei sind die Hochschullehre und die Personalentwicklung auf der Suche nach einer neuen Balance zwischen traditionellen und innovativen Ansätzen. Anhand von zehn Einflussfaktoren skizziere ich das Spektrum der vorhandenen Ausprägungen. Hieraus ergeben sich für Bildungsanbieter Chancen zur Differenzierung in einem härter werdenden internationalen Wettbewerb. Spannende Fragen sind, wer die seit langem begonnene Disruption der Management Education in welcher Form weiter vorantreibt.

In diesem Blogpost berichte ich über meine Erfahrungen in der Hochschullehre und Beratung zum Thema Personalentwicklung bei Neuausrichtungen.

Wettbewerbsvorteile durch KI-Qualifikation

Die Wettbewerbsvorteile im vergangenen Jahrhundert verdanken deutsche Unternehmen in einem erheblichen Maß ihren weltweit anerkannten Ingenieuren. Ähnlich wichtig für die Zukunft ist möglicherweise die Qualifikation bei der Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Schlussfolgerung wäre, dass dann der Teil der Welt am erfolgreichsten ist, der seine Führungskräfte und Mitarbeitenden am besten in KI aus- und weiterbildet. Für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Bildungsanbietern ergeben sich hieraus neue Möglichkeiten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Management-Didaktik für KI-basierte strategische und organisatorische Neuausrichtungen.1 Am Anfang steht eine Klärung grundlegender Begriffe.

Neuausrichtung und Transformation

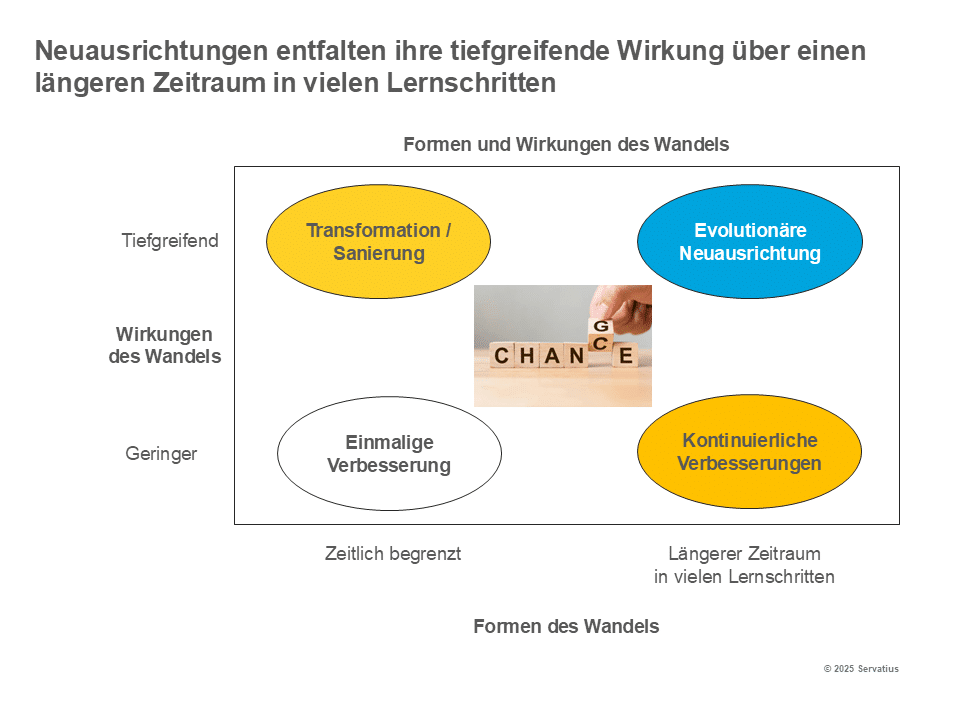

Die Begriffe Neuausrichtung und Transformation haben eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied. Die Gemeinsamkeit betrifft die Wirkungen des Wandels. Diese sind sowohl bei Neuausrichtungen als auch bei Transformationen tiefgreifend. Bei geringeren Wirkungen spricht man demgegenüber von einer Verbesserung. Unterschiedlich sind hingegen die Formen des Wandels.

Unter dem Begriff Neuausrichtung (Realignment oder besser „Innoalignment“) von Unternehmen verstehen wir einen innovativen Ansatz zur Abstimmung wichtiger Systemelemente z.B. Kunden, Geschäftsmodell, Strategie, Technologien, Mitarbeitende, Organisation und Kultur. Dabei kommt es darauf an, diese Systemelemente im Zusammenhang zu sehen. Neuausrichtungen entfalten ihre tiefgreifende Wirkung meist über einen längeren, nicht klar bestimmten Zeitraum in vielen parallelen Lernschritten. So verläuft z.B. der digitale Wandel seit Jahrzehnten in immer neuen Wellen. Durch diesen evolutionären Charakter unterscheiden sich Neuausrichtungen von zeitlich begrenzten Transformationen, bei denen der Wandel in einem großen Sprung erfolgt, der häufig auch Abwehrreaktionen auslöst.2 Damit ähneln Transformationsprojekte Sanierungen, bei denen aber eine reaktive Krisenbewältigung im Vordergrund steht.

Der weit verbreitete Begriff Transformation lässt die Frage unbeantwortet, was danach passiert, wenn sich z.B. das Umfeld dynamisch weiterentwickelt oder der erhoffte Transformationserfolg ausbleibt. Möglicherweise liegt gerade in diesem illusionären Charakter des Begriffs ein Grund für dessen unreflektierte Verwendung. Daher ist es zu begrüßen, dass sich namenhafte Wissenschaftler wie der Soziologe Armin Nassehi inzwischen kritisch mit dem Thema Transformation auseinandersetzen.3

Offensichtlich meinen viele, die den Begriff Transformation verwenden, eigentlich einen zeitlich nicht begrenzten Prozess der Neuausrichtung oder hoffen zumindest, nach einer erfolgreichen Transformation würde sich irgendwann ein neuer stabiler Gleichgewichtszustand einstellen. Eine realitätsnahe Management Education sollte hingegen von klar definierten begrifflichen Grundlagen ausgehen.

Bei KI-basierten Neuausrichtungen, die durch eine hohe Unsicherheit geprägt sind, ist ein realitätsnahes Verständnis des Wandels eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Daneben kommt es auch auf die Vermeidung von Fehlern an.

Fehler bei KI-Initiativen

Verschiedene Studien belegen, dass nur ein geringer Teil der KI-Initiativen erfolgreich ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig.4 Häufig gibt es überzogene Erwartungen und es fehlt eine gut aufbereitete Datengrundlage. Weitere mögliche Gründe sind unklare Richtlinien und eine unkoordinierte Anwendung von zu vielen KI-Tools. Die Hauptursache liegt aber wohl im Personalbereich angefangen bei überforderten Führungskräften über Defizite der Weiterbildungsangebote bis zur Sorge der Mitarbeitenden um ihren Arbeitsplatz. Daher sollten Unternehmen bei KI-basierten Neuausrichtungen dem Thema Management Education eine stärkere Bedeutung beimessen. So wird die Management-Didaktik immer mehr zu einem Innovationsfeld.

Management-Didaktik als Innovationsfeld

Unter dem Begriff Management-Didaktik versteht man die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens im Fachgebiet Management. Wichtige Innovationstreiber sind grundlegende Veränderungen der Arbeitswelt, die neue Managementkonzepte erfordern und der Einsatz von KI-unterstützten Lerntechnologien.

Seit der Prägung des aus dem Altgriechischen abgeleiteten Begriffs durch den Pädagogen und Theologen Comenius im frühen 17. Jahrhundert hat sich die Didaktik in vielfältiger Weise weiterentwickelt. Dennoch ist die Management-Didaktik ein Innovationsfeld, dessen Bedeutung lange von vielen unterschätzt wurde. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass Hochschullehrer über keine Didaktik-Ausbildung verfügen müssen, sondern sich entsprechende Fähigkeiten im Verlauf ihrer Tätigkeit meist selbst aneignen. Ein solches Learning by Doing führt natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen.

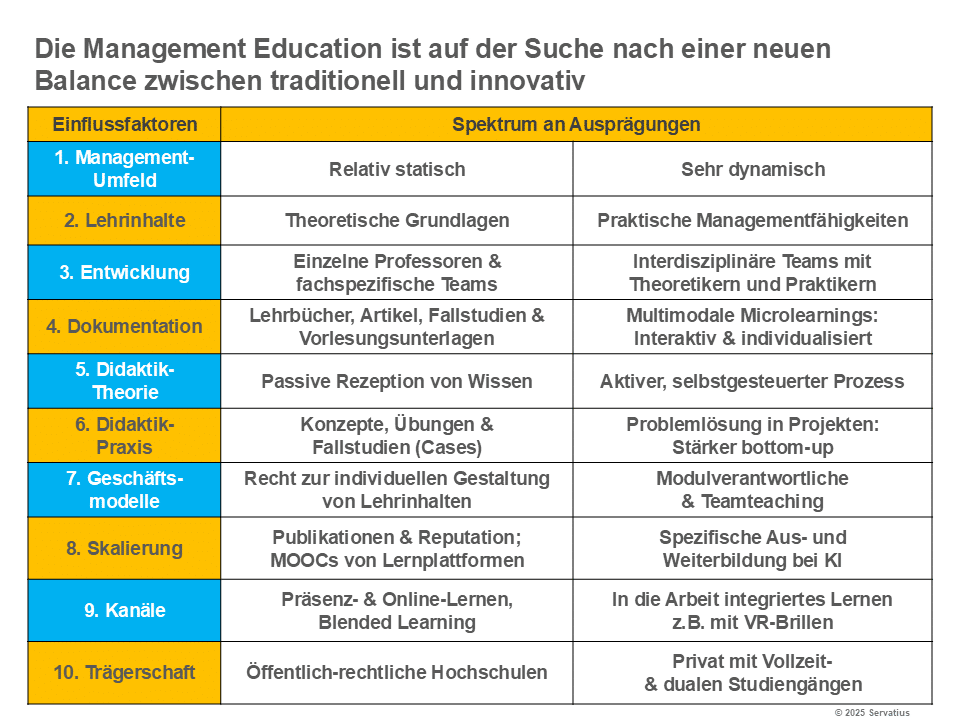

Management Education auf der Suche nach einer Balance

Angesichts neuer Herausforderungen und Lerntechnologien verändert sich die Aus- und Weiterbildung im Management. Dabei gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren, die jeweils ein breites Spektrum an Ausprägungen haben können. Ein Beispiel ist die Dokumentation von Lehrinhalten, die schon heute weniger in klassischen Lehrbüchern und stärker in Microlearnings erfolgt. Bei diesen Einflussfaktoren ist die Management-Didaktik auf der Suche nach einer neuen Balance zwischen traditionell und innovativ. Damit eröffnet sich für das immer wichtiger werdende lebenslange Lernen eine Vielfalt an Möglichkeiten. Bildungsanbieter wie Hochschulen und Verlage stehen vor der Aufgabe, sich in diesem Dschungel selbst neu auszurichten und den Lernenden interessante Karrierepfade zu eröffnen.

Aus meiner praktischen Tätigkeit als Hochschullehrer und Berater haben sich zehn Einflussfaktoren mit einem breiten Spektrum an Ausprägungen herauskristallisiert, die ich im Folgenden erläutere.

Die ersten beiden Faktoren sind das Management-Umfeld und die Lehrinhalte.

Management-Umfeld und Lehrinhalte

Im Vergleich zu heute war das Management-Umfeld früher relativ statisch und die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens erst in Ansätzen erkennbar. Dies hat sich grundlegend geändert. Das Ergebnis der hohen Umfelddynamik ist eine Verkürzung der Halbwertszeit des Wissens und Könnens.

Ein Beispiel liefert die generative Künstliche Intelligenz. Ende 2022 löste die Vorstellung des Textroboters ChatGPT durch OpenAI einen extremen Hype aus.5 Dem ist inzwischen eine gewisse Ernüchterung gefolgt und Experten warnen vor einer KI-Illusion.6 An Bedeutung hinzugewonnen hat hingegen die wissensspezifische (domain-specific) KI, die KI-Werkzeuge gezielt mit Anwendungen verbindet.7 Aus dieser Umfelddynamik ergibt sich die Notwendigkeit einer agilen Anpassung der Lehrinhalte. Dabei kommt es darauf an, Modewellen realistisch einzuordnen und das kritische Denken der Lernenden zu trainieren.

Neben der Dynamik der Lehrinhalte spielt die Balance zwischen Theorie und Praxis eine wichtige Rolle. Der Schwerpunkt des klassischen Management-Studiums liegt bei theoretischen Grundlagen und Konzepten, die primär wissenschaftlich orientierte Lehrende vermitteln. In den letzten Jahrzehnten haben die Bedeutung und der Einfluss von Managementberatern als Brückenschläger zwischen Theorie und Praxis zugenommen. In einem Prozess der Zusatzqualifikation verbessern externe Berater und Inhouse Consultants on-the-Job ihre praktischen Managementfähigkeiten in Form eines problemorientierten Lernens.8 Hochschulen sind gut beraten, diese komplexitätsbewältigende Form der Weiterbildung stärker in ihre Lehre zu integrieren.

Hieraus ergeben sich wichtige Implikationen für die Entwicklung und Dokumentation von Lehrinhalten.

Entwicklung und Dokumentation

Die Entwicklung von richtungsweisenden Lehrinhalten ist in der Vergangenheit vor allem durch einzelne Professoren erfolgt, die gemeinsam mit ihren Doktoranden fachspezifische Managementthemen bearbeitet haben. Bei den Lernenden ist so ein Baukasten aus abgegrenzten Elementen an Fachwissen entstanden. Dieses traditionelle Konzept bedarf der Ergänzung. Ein neuer Ansatz ist die Entwicklung von verbindenden Fähigkeiten durch interdisziplinäre Teams, die sowohl aus stärker theoretisch als auch stärker praktisch orientierten Mitgliedern bestehen.

Ein spannendes Anwendungsbeispiel liefert die wissensspezifische KI. Die Lehrinhalte verbinden KI-Grundlagen mit einer Anwendung in einzelnen Managementfeldern.9 Von Praktikern lernen die Studierenden, wie die Umsetzung einer strategischen und organisatorischen Neuausrichtung von Unternehmen gelingt.

Die Dokumentation von Lehrinhalten ist in der Vergangenheit vor allem in Form von fachspezifischen Lehrbüchern, Artikeln, Fallstudien und Vorlesungsunterlagen erfolgt. Lehrbuch-Klassiker sind zum Teil über Jahrzehnte in immer neuen Auflagen erschienen und dabei sehr umfangreich geworden. Derartige „Wälzer“ werden aber immer weniger geschrieben und noch weniger gelesen. Für Lernende ist es schwierig zu unterscheiden, welche Inhalte bei einem Werk mit mehreren hundert Seiten noch relevant sind und welche nicht. Die zukünftige Dokumentation von Lehrinhalten gleicht allerdings noch eher einem Experimentierfeld.

Auch hier spielt KI eine wichtige Rolle. Das Ziel sind multimodale Microlearnings, die interaktiv nutzbar und individualisiert sind. Bei der Gestaltung dieser Microlearnings arbeiten Anbieter von Inhalten und neuen Lerntechnologien wie Learning Experience Platforms (LXP) zusammen.10

Damit einher geht eine Veränderung der Theorie und Praxis der Management-Didaktik.

Theorie und Praxis der Management-Didaktik

Die Theorie der Management-Didaktik ist lange Zeit auf eine passive Rezeption von Wissen fokussiert gewesen. Der Anteil eines kreativen Gestaltens z.B. von neuen Geschäftsmodellen war dabei erstaunlich gering, obwohl in Fächern wie dem Innovationsmanagement bei dieser Fähigkeit ein Schwerpunkt liegen sollte. Auch hier findet gegenwärtig ein Veränderungsprozess statt. Dabei verlagert sich der Fokus in Richtung auf einen stärker aktiven, selbstgesteuerten Prozess. Eine Grundlage hierfür liefert die systemisch-konstruktivistische Pädagogik.11

Die neue Generation der Lernenden wächst mit KI-Werkzeugen auf, und eine intelligente Eingabe (Prompting) wird gegenwärtig zur Kernkompetenz. KI beschleunigt aber nicht nur Routinearbeiten, sondern verbessert auch die Suche nach kreativen Lösungen.12 Den Lehrenden und ihren Organisationen kommt die Aufgabe zu, hierfür geeignete Lernumgebungen zu schaffen.

Bei der Praxis der Management-Didaktik gibt es große Unterschiede z.B. zwischen Deutschland und den USA. Während bei uns das Erlernen von Konzepten und die Anwendung in Übungen im Vordergrund steht, ist die Managementlehre in den USA seit Jahrzehnten durch Fallstudien (Cases) geprägt. Von Managementberatungen sind wichtige Impulse zur Problemlösung in Projekten ausgegangen. Das Collaborative Learning betont stärker bottom-up ablaufende Lernprozesse durch unternehmensinterne Teams, bei denen Trainern eine Coaching-Rolle zukommt.13

Innovative Bildungsanbieter arbeiten daran, ein solches KI-unterstütztes Projektlernen bereits frühzeitig in der Ausbildung zu schulen. So verbessern sie die Karrierechancen der Lernenden und differenzieren sich von traditionellen Universitäten.

Dabei verändern sich die Geschäftsmodelle und Skalierungsmöglichkeiten der Bildungsanbieter.

Geschäftsmodelle und Skalierungsmöglichkeiten

Das traditionelle „Geschäftsmodell“ von führenden Universitäten basiert auf dem Prinzip der Wissenschaftsfreiheit, das in Deutschland durch das Grundgesetz gesichert ist. Danach haben Professoren das Recht, ihre Lehrinhalte individuell zu gestalten. Bei privaten Hochschulen, die an mehrehren Standorten tätig sind, kommen Lehrinhalte zunehmend von Modulverantwortlichen, die die Unterlagen weniger erfahrenen Dozenten als Anregung zur Verfügung stellen. Beim Teamteaching entwickeln interdisziplinäre Teams mit einem unterschiedlichen Erfahrungshintergrund die Lehrinhalte. Diese veränderten Geschäftsmodelle können sowohl auf eine Kostensenkung als auch auf die Realisierung von Preisprämien ausgerichtet sein.

Der verstorbene Harvard-Professor Clayton Christensen hat bereits 2010 auf das Disruptionspotenzial von Geschäftsmodell-Innovationen in der Management Education hingewiesen, das sich immer stärker entfaltet.14

Das klassische Modell der Skalierung von Universitäten basiert auf der weltweiten Verbreitung der Bücher und Artikel von Management-Gurus, Case Studies und der Reputation der Bildungsanbieter. Diese Reputation ermöglicht die hohen Preise von MBA-Programmen und einer zum Teil unternehmensspezifischen Executive Education. Mit den in den 2010er Jahren entstandenen Massive Open Online Courses (MOOCs) sind neue Möglichkeiten für Lernplattformen hinzugekommen, um relativ kostengünstig eine große Anzahl von Lernenden zu erreichen.

Es ist abzusehen, dass in den nächsten Jahren die meisten Unternehmen beim Thema KI eine auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden benötigen.15 Den sozialen Sprengstoff dieses Themas sollten Unternehmen nicht unterschätzen, wenn sie eine Vielzahl von Beschäftigten entlassen müssen.

Weitere Faktoren sind daher die Kanäle und die Trägerschaft einer Management Education.

Kanäle und Trägerschaft

Während das klassische Präsenzlernen einer großen Anzahl von Studierenden wenig Interaktionsmöglichkeiten bietet, sind Kleingruppen relativ kostenintensiv. Online-Lernen hat eine Reihe von Vorteilen, aber häufig nicht die Erlebnisqualität eines persönlichen Lernens in Dialogen. Daher versuchen innovative Bildungsanbieter mit neuen Formen die Vorteile der verschiedenen Kanäle zu verbinden. Weit verbreitet ist inzwischen ein Blended Learning mit Präsenz- und Onlineveranstaltungen. Eine Lernform mit langer Tradition, die eine Renaissance erleben könnte, ist das in die Arbeit integrierte Lernen. Die Wurzeln liegen bei der im Handwerk verbreiteten dualen Berufsausbildung. Eine Neuinterpretation geht vom Einsatz digitaler Technologien wie der Virtual Reality (VR) aus.

Seit einigen Jahren setzen Unternehmen VR-Brillen zur Aus- und Weiterbildung am Arbeitsplatz ein. Auch Business Schools wie Insead experimentieren mit VR-Brillen in der Management Education.16

Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen bei der Management Education in einem zunehmenden Wettbewerb mit privaten Bildungsanbietern, die höhere Preise verlangen, aber auch als individueller und flexibler gelten. Diese bieten häufig neben Vollzeit-Studiengängen auch duale Programme an, in denen die Studierenden einen Teil ihrer Arbeitszeit bei einem Partnerunternehmen verbringen. Duale Studiengänge sind sehr populär, haben aus meiner Sicht ihr volles Potenzial aber noch nicht ausgeschöpft. Eine Verbesserungsmöglichkeit besteht in der gezielten Koordination zwischen dem Lernen an der Hochschule und dem Sammeln von passgenauen, praktischen Erfahrungen im Unternehmen.

Daher bieten wir den Studierenden individuell zugeschnittene Aufgaben für ein handlungsorientiertes Lernen bei ihren Praxispartnern an. Spannend wird es, wenn sich in ein solches Projektlernen z.B. beim Thema KI auch die Vorgesetzten der Studierenden mit ihrer Erfahrung einbringen.17

KI-basierte Disruption der Management Education

Die Skizze dieser Faktoren mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen zeigt das Potenzial einer KI-basierten Disruption der Management Education.18 Dabei liefert die Künstliche Intelligenz sowohl neue Inhalte als auch neue Werkzeuge für eine Aus- und Weiterbildung im Management mit weit reichenden Implikationen für die Geschäftsmodelle von Hochschulen, Unternehmen, Verlagen und Anbietern von Lerntechnologien.

Unter dem Begriff Geschäftsmodell-Disruption versteht man ein Geschäftsmodell mit einem neuen Wertversprechen für Kunden und Barrieren, die für etablierte Wettbewerber schwer zu überwinden sind.19 So tun sich z.B. die traditionellen Universitäten schwer, veränderte Studiengänge mit KI als Grundlagen- und Querschnittsdisziplin sowie innovativen Inhalten und Lerntechnologien zu realisieren. Die größte Barriere ist hier das ausgeprägte Beharrungsbestreben der Verantwortlichen, das Neuausrichtungen erschwert.

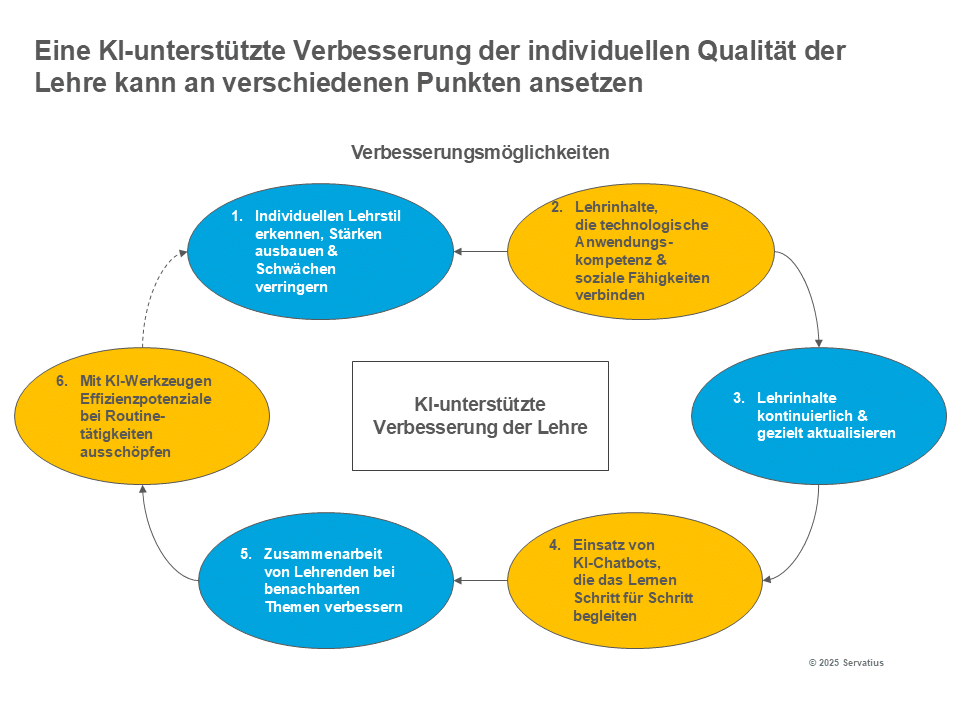

Das Thema KI eröffnet für die Management Education Disruptionsmöglichkeiten mit einem Ausmaß, das noch nicht in vollem Umfang absehbar ist.20 Ein möglicher Weg führt über die KI-unterstützte Verbesserung der individuellen Qualität der Lehre. In der folgenden Abbildung sind hierzu einige Punkte zusammengefasst.

Der Grundgedanke besteht darin, dass KI den Lehrenden nicht ersetzt, sondern ihn dabei unterstützt, die Qualität seiner Arbeit zu verbessern. Eine wichtige Leitidee ist, dass der individuelle Lehrstil, den die KI erkennt, erhalten bleibt. Anhand vorgegebener Kriterien führt die KI dann anhand von Lehrproben eine Stärken-Schwächen-Analyse durch. Ein erster Ansatzpunkt ist der Ausbau von Stärken z.B. die Verwendung von anschaulichen Beispielen und eine Verringerung von Schwächen wie z.B. zu viel Frontalunterricht.

Ein Punkt mit Optimierungspotenzial bei vielen Lehrenden verfolgt das Ziel, die Karrierechancen der Lernenden im KI-Zeitalter zu verbessern. Ein wichtiger Beitrag hierzu ist, Lehrinhalte zu vermitteln, die technologische Anwendungserfahrung mit sozialen Fähigkeiten verbinden.21 Die eigentlichen Future Skills erfordern eine Kombination der Kompetenz verschiedener Spezialisten, die KI unterstützen kann. Dies gilt insbesondere für komplexe Aufgaben bei der Interaktion mit Kunden und Mitarbeitenden z.B. im Rahmen von anspruchsvollen Verkaufsgesprächen oder Konflikten in Teams.

Eine Aufgabe, die viele Lehrende seit langem überfordert, ist die kontinuierliche und gezielte Aktualisierung ihrer Lehrinhalte in Form von Beispielen, Fragen und kurzen Fallstudien. Auch bei einer Bewältigung dieser Herausforderung kann KI helfen und zur Gestaltung neuer Lehrinhalte beitragen.

Ein weiterer Punkt ist der Einsatz von KI-Chatbots, um die Lernenden dabei zu begleiten, die Lehrinhalte Schritt für Schritt zu erschließen. Dieses Ziel verfolgt z.B. Google mit dem KI-Modell Gemini und der Software Guided Learning, die anstrebt, Neugier und kritisches Denken zu fördern.22 Die Zukunftsvision ist, dass jeder Mensch einen persönlichen KI-Tutor erhält, der sich an seine individuellen Lernbedürfnisse anpasst.

Neben einer Individualisierung des Lernens z.B. bei komplexen Projekten wird die Zusammenarbeit von Lehrenden immer wichtiger. Die KI unterstützt im Rahmen des Teamteaching die Verbindung zu benachbarten Themen z.B. bei interdisziplinären Aufgabenstellungen.

Mehr Freiraum für diese qualitativen Verbesserungen schaffen KI-Werkzeuge, die Effizienzpotenziale bei Routinetätigkeiten ausschöpfen. Ein Beispiel ist die Unterstützung bei der Bewertung von Prüfungsleistungen, die viel Zeit in Anspruch nimmt.

Insgesamt führen diese und weitere Punkte zu einer nächsten Generation der Management Education, bei der Lehrende und Lernende KI-unterstützt zusammenarbeiten. Dies kann dazu beitragen, den Mindset in den jeweiligen Lebensabschnitten weiterzuentwickeln. Die Frage ist nun, wie es gelingt, eine solche Management Education in die Praxis umzusetzen.

Konzepte für eine KI-unterstützte Management Education umsetzen

Vielen Hochschulen und Unternehmen scheint nicht bewusst zu sein, wie stark sich die Managementaus- und -weiterbildung im KI-Zeitalter verändert. Zwar fehlt es nicht an Literatur zu den theoretischen Grundlagen einer solchen Neuausrichtung,23 wohl aber an Konzepten für die praktische Umsetzung.

Man hat den Eindruck, dass sich die meisten Akteure noch in individuellen Experimentierphasen befinden, die sie mit begrenztem Einsatz und Zurückhaltung durchlaufen. Anders agieren große KI-Anbieter, die ihren Kunden kostenlose Schulungsprogramme offerieren, um sie so an sich zu binden. Der Ansatz hat den Vorteil, dass zumindest mit einer klaren Zielsetzung gehandelt wird. Es ist aber notwendig, dass Hochschulen und Unternehmen ihre eigenen Konzepte für eine KI-unterstützte Management Education realisieren.

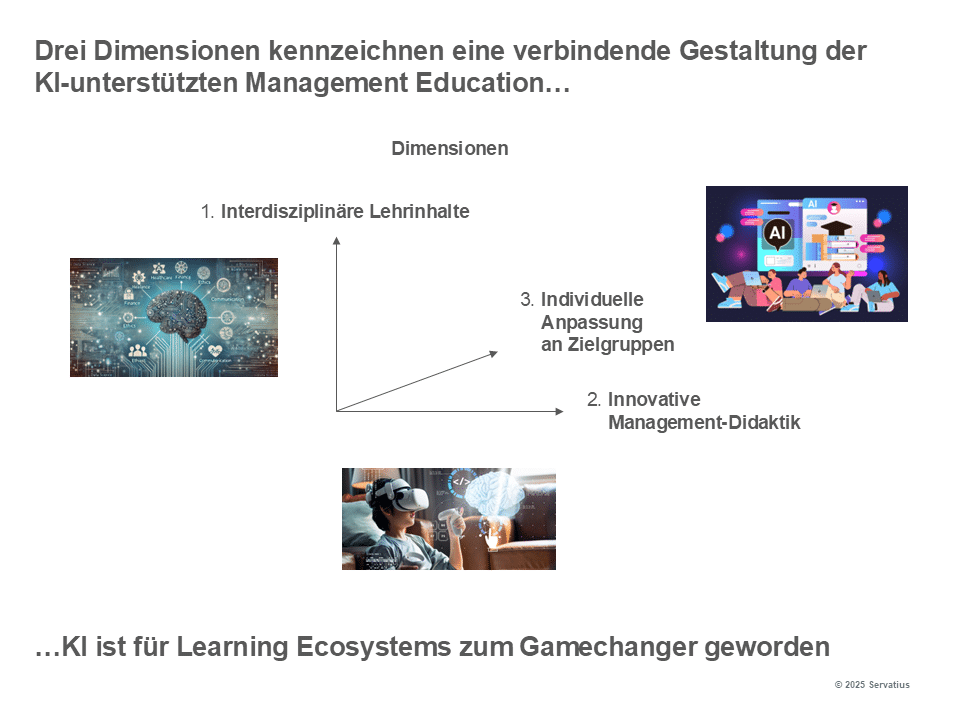

Ein Kennzeichen erfolgreicher Konzepte ist die verbindende Gestaltung der folgenden drei Dimensionen:

- Die gemeinsame Erarbeitung und kontinuierliche Aktualisierung von relevanten interdisziplinären Lehrinhalten

- die Realisierung einer innovativen Management-Didaktik und

- die individuelle Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen von Schülern über Studierende bis zu Berufstätigen und Führungskräften.

Die Entwicklung und Umsetzung dieser Konzepte wird vielen Akteuren nicht im Alleingang gelingen. Eine absehbare Konsequenz der Disruption der Management Education ist, dass z.B. private Bildungsanbieter, die veraltete Lehrinhalte und -methoden anbieten, irgendwann vom Markt verschwinden.

Den größten Handlungsdruck beim Wandel von Bildungsökosystemen haben vermutlich die Unternehmen, die eine große Zahl ihrer Mitarbeitenden bei KI-basierten Neuausrichtungen weiterbilden müssen. Diese Unternehmen werden verstärkt eine Zusammenarbeit mit innovativen Partnern anstreben. Daher gilt auch hier die Erkenntnis, dass in jeder Disruption eine Chance liegt. Diese Chance nutzen weltweit Learning Ecosystems, die KI als Gamechanger verstehen.

KI als Gamechanger für Learning Ecosystems

In unserem 2020 erschienenen Buch zu KI als Gamechanger haben wir Defizite der deutschen Digitalpolitik benannt.24 Dese Defizite bestehen bis heute auch in der Bildungspolitik, die innovationsfördernde Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Anwendung von KI schaffen müsste. Wichtige Anregungen kommen dabei von KI-Initiativen in anderen Teilen der Welt. So ist in der Zukunftsstadt Masdar nahe Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten die erste reine KI-Universität der Welt entstanden. In Saudi-Arabien haben mittlerweile 86 Prozent der Bachelor-Studiengänge einen KI-Fokus.25

Im weltweiten Wettbewerb um die beste KI-Unterstützung der Management Education werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Learning Ecosystems eine führende Rolle spielen, in denen verschiedene Partner zusammenarbeiten. Zu den möglichen Partnern zählen neben dem Staat Bildungsinstitutionen, KI- und LearnTech-Anbieter sowie Unternehmen und öffentliche Organisationen als Kunden. In den USA, in China, in den Golfstaaten und auch in Europa zeichnen sich neue Formen der Zusammenarbeit ab, aber der Ausgang des Rennens ist offen.

Studien zum Einsatz von KI gehen davon aus, dass für viele Unternehmen zunächst die Steigerung der Produktivität im Vordergrund steht. Darüber hinaus eröffnet KI vielfältige Möglichkeiten zur Geschäftsmodell-Innovation.26 Beide Ansätze haben einen großen Einfluss auf die Zukunft der Arbeit. Neben einem Stellenabbau bei Routineaufgaben entstehen neue Jobprofile z.B. bei der Kontrolle von KI-Ergebnissen.27 Hierauf müssen sich Bildungsanbieter einstellen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, Lernende für die Arbeit mit KI zu motivieren.

Das Beste aus zwei Welten verbinden

Neben meiner Tätigkeit als Honorarprofessor an der Universität Stuttgart arbeite ich seit langem als externer Dozent in dualen Studiengängen von privaten Business Schools. Universitäten und Business Schools haben unterschiedliche Stärken, die sich eigentlich ideal ergänzen. Hierzu zählen bei den Business Schools

- Lehrkräfte mit Erfahrung außerhalb des Bildungssektors

- Studierende, die neben ihrem Studium in der Praxis arbeiten und

- Unternehmen als Praxispartner, die eine KI-basierte Neuausrichtung bewältigen müssen.

Stärken von Universitäten sind demgegenüber

- ein breites Spektrum an relevanten Fachgebieten wie Betriebswirtschaft, Informatik und Ingenieurwissenschaften

- Professoren und Doktoranden mit einem Fokus auf die Forschung sowie

- eine Finanzierung durch den öffentlichen Sektor und durch Drittmittel.

Daher würde es nahe liegen, dass diese beiden Anbietertypen beim Thema KI kooperieren.

In der Praxis ist dies bislang aber eher die Ausnahme als die Regel. Ein möglicher Ansatz wären gemeinsame Projekte, in denen Akteure aus beiden „Lagern“ mit klar definierten Zielen zusammenarbeiten. Dem steht gegenwärtig jedoch eine ausgeprägte Distanz der öffentlichen und privaten Hochschulen im Wege.

Ein erfolgversprechender Weg, um das Beste aus zwei Welten zu verbinden wäre, die Bearbeitung komplexer Probleme in Unternehmen zum Gegenstand von Abschlussarbeiten zu machen. Ein Beispiel ist der Einsatz von KI im Vertrieb gemeinsam mit Start-ups wie dem Berliner Unternehmen Parloa. Dabei trainieren die Lehrenden und die Lernenden gemeinsam die Anwendung von Problemlösungsmethoden in Projekten, also eine Kompetenz, die im KI-Zeitalter immer wichtiger wird. Gleichzeitig entsteht eine anwendungsorientierte Alternative zu der stark empirieorientierten Managementforschung, die in den letzten Jahrzehnten immer dominanter geworden ist, für Praktiker aber häufig eine relativ geringe Relevanz hat.

Fazit

- Im Rahmen von KI-basierten strategischen und organisatorischen Neuausrichtungen von Unternehmen spielt die Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle

- Bei der Gestaltung einer innovativen Management-Didaktik wirken eine Reihe von Einflussfaktoren zusammen.

- Das Disruptionspotenzial der KI kann in der Management Education zu einer Marktbereinigung beitragen.

- Bei der Umsetzung einer KI-unterstützten Management Education verändern innovative Learning Ecosystems die Spielregeln des Wettbewerbs.

Literatur

[1] Servatius, H.G., Entwicklung und Wandel des strategischen Managements. In: Competivation Blog, 19.09.2025

[2] Servatius, H.G., Dreifache strategische Neuausrichtung. In: Competivation Blog, 07.06.2024

[3] Nassehi, A., Kritik der großen Geste – Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, 2. Aufl., C.H.Beck 2024

[4] Merten, M., Wie kann KI wirklich Mehrwert bringen? In: Handelsblatt, 2. September 2025, S. 24-25

[5] Bomke, L., Holtermann, F., Scheuer, S., Zwischen Hype und Ernüchterung. In: Handelsblatt, 29./30./31. August 2025, S. 48-53

[6] Dörner, A., Holtermann, F., Wiebe, F., Die KI-Illusion. In: Handelsblatt, 22./23./24. August 2025, S. 1, 4-7

[7] Servatius, H.G., Entwicklung der KI-Technologien. In: Competivation Blog, 19.02.2025

[8] Servatius, H.G., Lernen, Lösungen für komplexe Managementprobleme zu gestalten. In: Competivation Blog, 15.07.2025

[9] Servatius, H.G., Wettbewerbsvorteile mit wissensspezifischer KI. In: Competivation Blog, 11.02.2025

[10] Floor, N., This is Learning Experience Design – What it is, how it works, and why it matters, Pearson Education 2023

[11] Reich, K., Systemisch-konstruktivistische Pädagogik – Einführung in die Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik, Beltz 2010

[12] Servatius, H.G., KI als Werkzeug für das strategische Management. In: Competivation Blog, 01.05.2025

[13] Hernandez, N., Collaborative Learning – How to Upskill from Within and Turn L&D into Your Competitive Advantage, Kogan Page 2023

[14] Christensen, C.M., Horn, M.B., Johnson, C.W., Disrupting Class – How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, McGraw-Hill 2010

[15] Servatius, H.G., Generative KI und ein Mass Customized Action Learning. In: Competivation Blog, 28.08.2023

[16] Stern, I., Epstein, A., Landau, D., Making VR a Reality in Business Classrooms. In: Harvard Business Review, 8. November 2021

[17] Jones, D., Modern PBL – Project-Based-Learning in the Digital Age, Teacher Goals 2024

[18] Servatius, H.G., KI und die Zukunft der Management Education. In: Competivation Blog, 09.04.2025

[19] Servatius, H.G., Woran erkennt man ein disruptives Geschäftsmodell? In: Competivation Blog, 27.07.2016

[20] Servatius, H.G., Disruption in der Management Education. In: Competivation Blog, 29.05.2019

[21] von Schwanewede, S., Den eigenen Arbeitswert im KI-Zeitalter sichern. In: Handelsblatt, 16. September 2025, S. 22-23

[22] Scheuer, S., Chatbot Gemini soll beim Lernen helfen. In: Handelsblatt, 8. September 2025, S. 24

[23] de Witt, C., Gloerfeld, C., Wrede, S.E. (Hrsg.), Künstliche Intelligenz in der Bildung, Springer 2023

[24] Kaufmann, T., Servatius, H.G., Das Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz als Game Changer – Wege zu einem Management 4.0 und einer digitalen Architektur, SpringerVieweg 2020, S. 203 ff.

[25] Witsch, K., Bomke, L., Rogg, I., Die neuen Tech-Großmächte. In: Handelsblatt, 2./3./4./5. Oktober 2025, S. 42-48

[26] Hübner, G., Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber. In: Handelsblatt, 28. November 2025, S. 28

[27] Burkhardt, K., Effizienz und neue Aufgaben. In: Handelsblatt, 25. September 2025, S. 30